Milena Liberti (Puglia, Contemporanea) - Dancalia

La Dancalia e gli Afar, suoi temibili abitanti

di Odina Grosso Roviera

L’incertezza di quest’ultimo periodo è stata una dura prova per tutti.

Alla chiusura quasi totale di questi due anni causata dalla pandemia, per me si è aggiunta una sorpresa: nell’ottobre del 2020, mi sono ammalata di Covid 19: prima la gestazione di molti giorni a casa con tanta febbre, poi un ricovero ospedaliero di due settimane in isolamento: la solitudine cui mi ha costretta, mi ha fornito lo stimolo definitivo a scrivere, e la scrittura, facendo riemergere solo ricordi belli, mi ha aiutata molto.

Ho molti viaggi e spedizioni da raccontare e scelgo di incominciare con l’esplorazione nel 1997 in Dancalia (Etiopia) per raggiungere il vulcano Erta Ale (che per i locali corrisponde a “Monte che fuma”). Di qualunque meta si trattasse, per quanto avventurosa, sarei stata pronta ad affrontarla. Non mi interessava, né mi stimolava una riposante vacanza al mare: non era di svago che avevo bisogno.

Il riposo e l’energia mi furono procurati camminando giorno dopo giorno, nutrendomi di incontri, scenari e paesaggi nuovi. Ciò ha sempre risposto anche a un bisogno interiore: fare maggiore conoscenza di me stessa e, allo stesso tempo, concedermi una pausa per distogliermi da alcune costanti e pesanti tensioni derivanti da un affidamento molto difficile.

Il viaggio era organizzato dagli Argonauti Explorers, con a capo Claudio Pozzati, loro presidente, in collaborazione col vulcanologo Luca Lupi, coordinatore di Vulcano Esplorazioni (un gruppo di vulcanologi e geologi, qualcuno di provenienza del C.N.R.). Ci furono da subito importanti cambiamenti rispetto ai piani originari: si dovette rinunciare all’elicottero: erano troppo pochi e già impegnati per i soccorsi a causa di calamità naturali, provocate da grandi piogge. Dalla consultazione di un video di perlustrazione girato dall’alto in passato, si comprese che avremmo potuto utilizzare le auto e per l’ultimo tratto i cammelli, per la salita al vulcano. Naturalmente l’organizzazione sarebbe stata molto più complessa e articolata, e con molte più incognite.

L’evento, in realtà, era già particolare proprio per la sua natura: si trattava di un viaggio scientifico di vulcanologi, in un territorio noto per l’inospitalità del luogo dal punto di vista ambientale: una vasta depressione (corrispondente a circa mezza Italia) al di sotto del livello del mare; una landa desolata di distese di sale e deserto atipico, fatto di colate laviche e sabbia, con picchi di calura insopportabili e con pochissima acqua potabile, presente solo in profondi pozzi di cui sono a conoscenza solamente le etnie locali.

Infine, come se non bastasse, instabilità politica non controllata da un governo centrale, con frequenti scontri armati tra gli Afar (il temibile popolo del luogo, fiero e aggressivo) e le tribù limitrofe, spesso in guerra fra loro. Per quest’ultima ragione, per accedervi occorrono permessi, guide locali e scorte armate.

Sono partita come al solito valutando tutto nei minimi particolari prima della partenza. Sapevo che avrei dovuto essere autonoma, mettermi in condizioni di non dover in alcun modo, con la mia presenza, la mia minor forza fisica etc., rallentare il viaggio; essere pronta e non creare problemi o farmi aspettare. Posso dire che in effetti questo non è mai successo. Partecipavo senza intromettermi mai, ben sapendo che alle spalle c’era un’organizzazione capace di cui mi fidavo.

Cercavo solo a distanza di stare attenta, durante le soste e magari le riunioni in cui i capi spedizione, Claudio Pozzati e Luca Lupi, valutavano i numerosi rischi con la guida alpina Paolo Pieroni e gli autisti. Coglievo sia le loro preoccupazioni che eventuali miei possibili contributi, quando cioè avrei potuto collaborare fattivamente con il gruppo ci fosse stato qualcosa di pratico da sbrigare: a quei tempi ero più forte e potevo permettermelo. Fin dove potevo, in quelle circostanze, cercavo di far emergere la mia parte maschile, comprendendo anche che un viaggio del genere, in un posto così temibile per tanti aspetti, organizzato da un gruppo di donne, già solo per l’aspetto difensivo, sarebbe stato molto più condizionato e complicato, e di conseguenza ancora più difficile.

In altri momenti più tranquilli, potevo lasciar emergere le mie attenzioni nei confronti degli altri e allora, sentendomi un po’ Mary Poppins, c’ero. Ed ecco che, con piccoli gesti, dalle mie tasche comparivano magicamente oggetti per ovviare a escoriazioni in seguito a cadute accidentali; caramelle utili in un attacco di tosse con la gola riarsa e insabbiata; barrette per un rinforzo energetico e via intervenendo. Infine poteva emergere la mia sensibilità per tutto l’aspetto contemplativo, vera ragione del viaggio insieme ai pochi incontri lungo la strada, durante le soste.

Mi portavo quindi tutto ciò che mi avrebbe consentito quest’autonomia. Un sacco leggero, che me lo potessi gestire da sola. Non mi sentivo di chiedere aiuto agli altri compagni di viaggio, che erano lì per motivi professionali, e che già inizialmente mi guardavano un po’ di traverso, temendo forse potessi rivelarmi d’intralcio (magari anche in quanto donna?).

Ogni componente del gruppo di viaggiatori gestiva la propria tenda, le classiche tendine canadesi o a igloo. Per alleggerirmi il peso, su suggerimento dei miei figli Alberto e Claudio, mi ero fatta fare appositamente per questo viaggio una tendina di 750 grammi. Con anelli per ancorarla agli alberi o, in mancanza di questi, a dei pesi o alla sabbia. Lunga circa due metri, per considerare lo spazio del bagaglio, alta circa 80 centimetri. Ci entravo da inginocchiata e da inginocchiata facevo tutto. I primi campi notturni tutti la guardavano con stupore e si saranno chiesti: come farà a starci? E poi magari emergeva anche una seconda domanda (che poi forse era la prima): che ci farà questa donna qui con noi?

Tutti i partecipanti erano stati selezionati dagli Argonauti Explorers. Io avevo alle spalle oltre a un considerevole numero di viaggi impegnativi, la spedizione presso la tribù degli Zo’e che comportò l’attraversamento della foresta amazzonica a piedi e forse fu questa la ragione a convincere e a farmi superare il test selettivo iniziale di Claudio Pozzati. Scoprii solo all’aeroporto che sarei stata l’unica donna a partecipare a questa prima.

Dall’Italia eravamo in sedici.

In più: gli autisti per cinque auto (con un autista di scorta), un giovane interprete e due cuochi, a cui si dovevano aggiungere guide locali e guardie armate, che sarebbero diventate 35 per il tratto di salita che ci avrebbe condotti al vulcano.

Con tutto il carico ben assicurato (80 taniche d’acqua, tutto il cibo confezionato, riso, spaghetti, frutta, verdura, etc.), finalmente si parte dalla periferia di Addis Abeba. Prima tappa: Awash, collegamenti su strade relativamente veloci, per arrivare il giorno dopo su territorio eritreo, già popolato da genti Afar e Issa. Io lego subito con l’alpinista Paolo Pieroni che vive in Val d’Aosta, che mio marito ed io avevamo già voluto conoscere prima della partenza, in seguito con il medico di Torino, Luciano Fiore. Con gli altri inizialmente ebbi minori occasioni di scambio, forse ognuno di noi era talmente preso da sé stesso nella gestione dell’emotività a cui ci sottoponevano le difficoltà del viaggio. Osservavo da lontano il regista Maurizio Leigheb e il suo operatore Andrea Turri, che entrambi conobbi in quell’occasione, il cui lavoro li portava a partecipare poco al gruppo, mentre li vedeva molto impegnati a osservare i luoghi e i soggetti delle riprese un po’ a distanza, a cogliere vari aspetti con molte preoccupazioni per la loro attrezzatura (vento e sabbia…).

Le macchine dovevano aprirsi un varco tra dune e grossi pietroni neri appuntiti. Spesso dovevamo scendere dalle auto e a piedi salire il più in alto possibile per avere una visione panoramica e indicare la strada migliore agli autisti, per prevenire forature di pneumatici o insabbiamenti (ambo le cose sono comunque successe più volte, con conseguenti ore di lavoro collettivo e tensioni crescenti).

Lungo il percorso i vulcanologi, e in particolare il geologo Luigi Vigliotti, si fermava per reperire materiale per le analisi ambientali ed eseguire le sue campionature. In quelle occasioni io ne approfittavo per sgranchirmi le gambe, correre incontro al nulla incantandomi dei colori e dell’infinito, sfogando la mia sete di libertà e l’energia accumulata sull’auto.

Questo deserto non è un ambiente ripetitivo: mi appare sempre con nuove visioni e pochi incontri: qualche carovana composta da uomini, donne belle e magrissime, capre e cammelli, col carico di legnetti sparsi raccolti camminando ore e ore, utili per cucinare i loro miseri pasti. Li osservavo, poi li fotografavo riempiendomi gli occhi di tanta semplicità, stupefacente per i nostri bisogni esagerati.

Oggi è un giorno importante. Dopo una colazione abbondante (perché a parte i beni personali con cui rifocillarci durante il giorno, il pasto successivo sarebbe stato soltanto quello serale), partiamo per arrivare al lago Afrera, considerato una meraviglia naturalistica. Ci siamo già lasciati alle spalle un percorso difficile superando tanti ostacoli e presto raggiungeremo il campo alla base della salita del vulcano. Sicuramente la parte più dura del viaggio.

Il lago Afrera si chiama anche lago Giulietti. Così lo chiamò Raimondo Franchetti (il nobiluomo che nel 1929 esplorò la Dancalia), in memoria di Giuseppe Maria Giulietti, che vi morì insieme ad altri tredici membri della spedizione (Giulietti/Billeri, 1881), a causa di un assalto da parte delle tribù locali. Franchetti ne ritrovò i resti, durante la sua spedizione. Questi sono i veri pionieri/esploratori, noi a confronto, non siamo che viaggiatori, seppur audaci.

Il lago è ad altissima concentrazione salina, con in superficie onde di schiuma bianca che volano e si dissolvono al vento, i suoi colori: bianco, giallo, verdastro gli conferiscono un aspetto molto caratteristico. È circondato da palme dum e la riva è disseminata da pozze derivanti da sorgenti d’acqua calda e limpida, di cui alcuni componenti del viaggio approfittano per fare un bagno rinfrescante. Non io, che per prudenza non ho mai amato immergermi in alcun genere di acque, passo quindi quel tempo a scattare foto, perché il luogo è profondamente suggestivo.

Finalmente arriviamo a destinazione: i porticati sotto i quali ci accamperemo, rispetto alla sabbia delle solite notti, mi pareva già un lusso. Noi siamo esausti: accecati dalla sabbia di cui il vento ci ha ricoperti, gli effetti del sole, sale, calura e fatiche. Qui ci sentiamo al sicuro anche se non è che un campo offra maggior sicurezza. Il giorno dopo abbiamo saputo infatti che, qualche mese prima, il campo ha subìto un assalto da parte di un gruppo di Afar, che ha anche provocato alcuni morti.

All’arrivo, ignari di questo, quasi esultiamo poiché, arrivati da giorni di nulla, ci pare persino ben rifornito per via di alcune bibite fresche, e qualche scorta di generi alimentari e materiali vari. Dopo sarà di nuovo il nulla.

Si riparte e arriviamo all’ultimo campo alla base del vulcano e subito ci portano nella capanna della nostra guida Alì, dove scopriamo che ha una moglie, figlie e figli bellissimi, sorpresi e un po’ intimiditi dalla nostra presenza. I bimbi vincono presto la timidezza e ci vengono incontro. La chioma è molto riccia solo sulla sommità, il resto della chioma è ornato da rasature particolari (gli uomini invece sono alti, scuri, snelli e belli, i capelli spesso ricci, lunghi e senza rasature).

Un bambino mi prende per mano e mi accompagna a visitare il resto del villaggio, dove mi aggirerò un po’ intimorita dalle raccomandazioni della nostra guida, Alì, rispetto ai serpenti velenosi che si nascondono tra la sabbia. Gli abituri constano di poche, umili “burra”, capanne a forma di igloo, immerse tra sabbia e rocce, con in un angolino uno spazio per il fuoco, da utilizzare solo in caso di tormente di sabbia (altrimenti si cucina e si vive all’aperto e la capanna/tenda è utilizzata sostanzialmente per dormire o per trovare un poco di sollievo, nelle ore di calura infernale). Mi piazzo la tenda sempre vicino ad altre, per prudenza e anche per un po’ di paura.

Nel tardo pomeriggio i miei compagni ed io notiamo un fermento piuttosto animato: ci sono in atto le trattative per la salita, come sempre complicate: un viavai dell’interlocutore tra gli organizzatori e il villaggio con cui farà da tramite, a riportare via via gli aggiornamenti sulle rispettive richieste. Bisogna anche tenere conto che la loro cultura antica non ha mai sfidato la natura, per cui le prestazioni da noi richieste, contemplavano il dover affrontare il “Diavolo”: così chiamavano il vulcano…

Il giorno dopo riprendono le trattative, che richiedono parecchio tempo. In effetti, le richieste, dapprima eccessive, diventano in seguito più ragionevoli e la situazione evidentemente si sblocca: all’improvviso sentiamo un rumore insolito in avvicinamento: un numeroso gruppo di cammelli guidati da un Afar si accampa nei dintorni: sono i nostri mezzi di trasporto per salire al vulcano. Ce l’abbiamo fatta! Sono emozionata.

A ognuno di noi verrà assegnata una persona armata ed un cammello che trasporterà un piccolo bagaglio personale e una tanica di acqua da 20 litri, col proprio nome contrassegnato sopra, che sarebbe poi stata disinfettata con l’amuchina, prassi tassativa per tutta la durata della spedizione. Si parte a metà giornata: sono divisa tra la curiosità e la gioia per la partenza e (visti i resoconti dei viaggi precedenti), con il timore di gravi imprevisti, sempre dietro l’angolo. Resterà al villaggio uno dei 16 partecipanti, che forse ha ceduto alle dure prove affrontate fin lì, e irremovibile, decide di attenderci al villaggio.

Avremmo dovuto percorrere una trentina di chilometri in linea d’aria. Non saremmo mai riusciti a raggiungere la cima nello stesso giorno, quindi l’intento era portarci il più avanti possibile per poter percorrere gli ultimi chilometri nelle prime ore del giorno successivo (e già così avremmo dovuto percorrere l’ultimo tratto nelle ore più calde).

Fatto l’ultimo tratto nel buio più pesto, ci accampiamo. Ognuno si cerca uno spiazzo dove bivaccare, per poter stare in piano, mentre ci preparano una minestra calda. Io mi addosserò a una roccia per essere un po’ riparata, e nel mio sacco a pelo invernale dormirò sotto le stelle, tra il fascino della meraviglia del cielo stellato e il timore di quello che potrebbe succedere, nonostante si sia un gruppo numeroso.

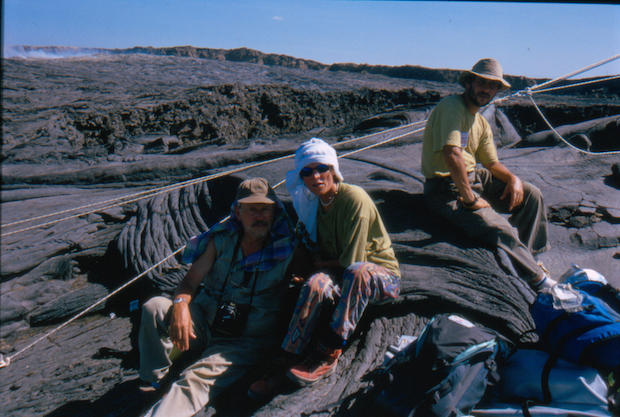

La mattina si riparte, calpestando lava scura, tagliente, scivolosa, finché, finalmente avvistiamo la caldera: come un prato nero intervallato da molti soffioni: esce fumo dalla grande voragine centrale. Subito i vulcanologi ci avvisano della pericolosità del posto. Il terreno intorno ai soffioni potrebbe sgretolarsi sotto il nostro peso, quindi ci vietano perentoriamente di procedere oltre per ragioni di sicurezza.

Da lontano osserviamo quanto succede nel gruppo. C’è chi prepara le riprese (Maurizio Leigheb e Andrea Turri); la guida alpina Paolo Pieroni dirige i lavori con i vulcanologi che lo aiuteranno a piazzare il supporto in alluminio (il palo pescante), che permetterà al vulcanologo Paolo Papale (unico componente che farà la discesa) di calarsi in quella bocca di fuoco. Seguendo le dritte della guida alpina e legato in sicurezza, scenderà fino a dove il calore gli consentirà, per procedere alle sue rilevazioni. Siamo tutti col fiato sospeso.

A questo punto Sandro Bernes, Mario Luisetti ed io, nell’attesa e nella gestione dell’ansia, decidiamo di effettuare alcune ricognizioni e alla fine percorreremo l’intero perimetro lungo circa 6 chilometri, sempre seguendo l’evolversi della discesa di Paolo. Finalmente lo vediamo risalire e comprendiamo che l’impresa è avvenuta con successo. Ci avviciniamo cautamente al luogo dove è avvenuta l’impresa e fotografiamo la lava incandescente che ribollendo settanta metri sotto di noi, alza zampilli di qualche metro e il mare di magma che sinuoso si muove come un groviglio di serpenti infuocati. Lo spettacolo è inimmaginabile: una visione difficile da descrivere. Come essere catapultata su un altro pianeta.

Finito tutto si torna al villaggio. La discesa sarà veloce e silenziosa: ognuno è preso dalla magnificenza delle immagini memorizzate, già scolpite in ognuno di noi. Arrivati al villaggio, utilizzeremo l’acqua avanzata per una doccia ristoratrice, che laverà via la polvere nera che ci si è appiccicata addosso.

Si torna a casa.

Mai come in questo viaggio penso che non era così scontato, ma tutto è andato bene. Questo grazie all’impegno di ognuno per la propria parte, e la lista sarebbe lunga: dalla competenza e la serietà degli organizzatori, alla bravura degli autisti, e perché no, anche a noi partecipanti che abbiamo supportato gli sforzi collettivi. Sul volto di tutti i professionisti coinvolti leggo una enorme soddisfazione, oltre che serenità e rilassatezza per il lavoro svolto.

Prima di separarci, il mio cammelliere ed io ci facciamo uno scambio di oggetti: io gli do una collanina di perline e lui mi offre un pugnale (jilè) nel suo fodero, che conservo insieme agli altri reperti ricevuti.

Succede anche un’altra cosa che mi lusinga e mi stupisce: il regista Maurizio Leigheb mi chiama da parte per complimentarsi con me, riconoscendomi come una vera viaggiatrice. Sarà il primo di una lunga serie di viaggi insieme. Tornati a casa rivivremo quei giorni attraverso la sua eccezionale testimonianza di viaggio che ha preso forma in un bellissimo documentario.

A ripensarci ora, abbiamo superato davvero molte pressioni psicologiche e difficoltà straordinarie: siamo stati per perdere tre auto, nel fango (e ogni volta abbiamo dovuto svuotarle interamente per alleggerirle e poterle spostare a mano con l’aiuto di molti Afar apparsi all’improvviso all’orizzonte, come sempre, dal nulla); abbiamo avuto Alì, la guida locale, che spesso ostacolava anziché facilitare; il timore, ad alcuni controlli, che per l’assenza di stato/governo, potessimo essere arrestati o il timore di essere rapiti, derubati o peggio.

Lascio, a voi che leggete, di immaginare perché non è davvero possibile descrivere tutto. Ci vorrebbe un libro solo per questo e chissà che un giorno o l’altro non arrivi.