Immagine realizzata con strumenti di Intelligenza Artificiale

L’Europa che ha perso il mondo - (E il mondo che ha perso l’Europa)

di Achille De Tommaso

Questo scritto è una riflessione sul declino dell'Europa come centro morale e politico del mondo. Dalle scienze alla musica, dalle rivoluzioni alle dichiarazioni dei diritti, il continente che un tempo guidava la civiltà si è trasformato in un apparato burocratico incapace di pensarsi come soggetto autonomo. Tra dipendenze strategiche, paura di se stessa e rassegnazione al ruolo di spettatore, l'Europa ha smarrito non solo potenza, ma volontà. Eppure, nella consapevolezza della propria fragilità, potrebbe ancora trovare la forza per tornare a parlare con voce propria.

***

C'è stato un tempo in cui l'Europa non era soltanto un luogo geografico, ma rappresentava un sistema di coordinate morali per l'intera umanità. Dal suo suolo erano nate le scienze moderne, le università, i codici civili, la grande musica, le rivoluzioni e le dichiarazioni dei diritti. Era il continente che si considerava il centro del mondo, la culla e la misura della civiltà. Ma nel giro di pochi decenni quella centralità si è dissolta come nebbia al sole. Il mondo non ruota più intorno all'Europa, e l'Europa stessa ha smesso di ruotare intorno a un proprio centro di gravità, a un'idea condivisa di sé. Si è trasformata in un insieme di regole senza racconto, di economie senza progetto, di Stati che condividono le stesse paure ma non più le stesse speranze.

La crisi non è stata solo economica: è stata esistenziale. L'Europa ha smesso di pensarsi come soggetto capace di agire sulla storia e ha accettato di essere ridotta a una funzione. Ha scelto di proteggere la propria stabilità invece di cercare la propria direzione, di preservare il passato anziché immaginare il futuro. Si è trasformata in una civiltà che gestisce senza più guidare, che media senza ispirare, che osserva gli altri muoversi e per prudenza resta ferma. È come un antico impero che ha perduto i confini ma conserva ossessivamente i protocolli, che ha smarrito la potenza ma custodisce con devozione le regole della sua vecchia grandezza.

Negli anni in cui Stati Uniti, Cina e India ridefinivano gli equilibri del pianeta, l'Europa era occupata a discutere sui decimali del deficit. Mentre la geopolitica tornava a essere il linguaggio della forza, Bruxelles continuava a parlare nel linguaggio asettico della conformità alle norme. Laddove il mondo correva verso il futuro, l'Europa verificava che ogni virgola fosse al posto giusto. Le potenze emergenti costruivano reti commerciali intercontinentali, infrastrutture gigantesche, egemonie digitali che ridefinivano il modo stesso di comunicare, mentre l'Unione produceva principalmente regolamenti che nessuno leggeva davvero. Era come un vecchio musicista che, pur conoscendo a memoria la partitura, non riesce più a suonarla con convinzione perché qualcosa dentro di lui si è spento.

La parabola è stata lenta ma inesorabile. Dalla crisi finanziaria del 2008 a quella dei migranti, dall'implosione del Medio Oriente alla guerra in Ucraina, ogni shock esterno ha mostrato la stessa debolezza strutturale: la mancanza di un centro politico comune. L'Europa ha reagito sempre nello stesso modo: tardi, divisa, esitante. Quando il mondo chiedeva una voce, convocava un vertice; quando serviva un gesto, scriveva un comunicato. E così, a poco a poco, ha perso non solo influenza ma anche il linguaggio stesso per esprimersi. Oggi, quando parla, non si capisce più se stia difendendo un valore o un regolamento.

L'illusione della "soft power Europe", capace di influenzare il mondo con la sola forza dei principi, si è infranta contro la realtà del nuovo secolo. La storia non è più un salotto diplomatico dove le questioni si risolvono con negoziati civili, ma è tornata a essere un campo di forze dove conta la potenza materiale. Gli Stati Uniti hanno riscoperto la logica imperiale del proprio ruolo globale. La Cina ha esteso la propria influenza dall'Africa al Mediterraneo. La Russia ha riportato la guerra nel cuore del continente. E l'Europa? Si è trovata a dipendere militarmente dagli americani, energeticamente dai russi e industrialmente dai cinesi. È difficile parlare di sovranità quando si dipende strutturalmente da tutti.

La guerra in Ucraina ha reso visibile ciò che per anni era rimasto implicito: l'Europa non è un soggetto strategico autonomo, ma un terreno di influenza dove altri giocano le proprie partite. Mentre si discuteva di sanzioni e forniture, era la NATO a decidere la linea strategica, Washington a determinare la strategia complessiva, e Bruxelles a gestire gli effetti collaterali. Le capitali europee si sono riscoperte obbedienti, coordinate dall'esterno più che veramente alleate alla pari. Il conflitto, invece di riaccendere il dibattito sull'autonomia politica, ha accentuato la dipendenza atlantica. Si è tornati a parlare di valori occidentali, ma più come slogan rassicurante che come scelta consapevole. L'Europa ha reagito alla violenza del mondo con la sua consueta arma della moralità: una postura più che una politica.

Dietro la compostezza istituzionale si è fatta strada una inquietudine profonda. Il sogno di un continente che unisce i popoli in nome della pace si è trasformato in un apparato tecnocratico che coordina le economie in nome della sicurezza. L'Unione Europea è oggi una macchina efficiente nel produrre regolamenti, ma inefficace nel proteggere ciò che conta. Non protegge il lavoro travolto dalla globalizzazione, non protegge l'impresa dalla concorrenza sleale, non protegge l'identità culturale delle comunità, non protegge nemmeno la propria narrazione fondativa. Ogni crisi la coglie impreparata, e ogni risposta arriva troppo tardi per essere credibile. È un continente che vive come se il mondo fosse ancora quello di Maastricht, mentre fuori tutto è cambiato.

Dietro questo smarrimento si nasconde una ragione profonda: l'Europa ha paura di sé stessa. Dopo due guerre mondiali e un secolo di totalitarismi, ha deciso che il potere è pericoloso, la forza immorale, la decisione sospetta. Ha preferito la sicurezza alla grandezza, la stabilità all'iniziativa, l'armonizzazione alla libertà. Ha costruito un sistema politico in cui nessuno comanda davvero e tutti controllano tutti. Ma un potere che non osa esercitarsi è un potere che lentamente evapora, e quando evapora altri lo raccolgono.

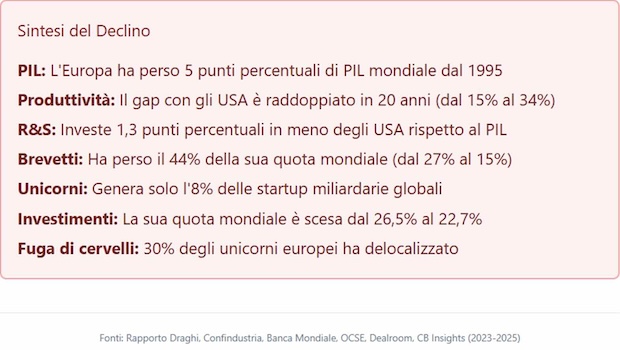

Questa ritrosia alla forza ha un prezzo altissimo. Sul piano economico, l'Europa è diventata un mercato di consumo più che di produzione. Sul piano tecnologico, insegue l'innovazione anziché guidarla. Sul piano culturale, importa modelli invece di proporli. E sul piano politico, parla di "autonomia strategica" mentre attende che altri prendano le decisioni difficili. Non è un declino improvviso, ma un logoramento dell'anima. Un continente che un tempo aveva insegnato al mondo a pensare, oggi si limita a regolamentare l'uso dei pensieri altrui.

Ciò che colpisce non è solo la perdita di potenza, ma la perdita di volontà. L'Europa non è più stanca: è rassegnata. Ha smesso di chiedersi quale ruolo vuole avere nel mondo, accontentandosi di quello che il mondo le concede. Quando si parla di sovranità, si pensa subito al rischio fascista; quando si parla di ambizione, al pericolo di divisione imposta da un fantomatico autoritarismo. È come un anziano che ha tanta paura di cadere che smette di camminare. Così, nel momento in cui il mondo torna a muoversi con velocità brutale, l'Europa rimane immobile, prigioniera del proprio timore di sbagliare.

Eppure, non tutto è perduto. Sotto la superficie della stanchezza sopravvive una tensione antica, quella che ha sempre reso l'Europa un laboratorio di contraddizioni feconde. Ogni crisi nella sua storia è stata anche un'occasione di rinascita. Il problema non è la debolezza in sé, ma la rimozione della debolezza come parte della propria identità. Solo quando tornerà a riconoscersi fragile potrà tornare a essere forte. Ma per farlo deve riappropriarsi di ciò che ha smarrito: il coraggio di parlare con voce propria. Perché un continente che non decide più il proprio destino, alla fine non ha più un destino.

***

Tratto dal mio libro “L’EUROPA IN FRANTUMI Economia, identità e potere nel collasso silenzioso dell’Unione”. Il libro è un viaggio nella storia recente del continente, ma anche una diagnosi politica, economica e morale. Non è un atto d’accusa, ma un’indagine sulle cause strutturali del declino europeo, un declino lento, silenzioso, ma inesorabile; che ha trasformato il sogno dell’unità in un sistema di vincoli; e la speranza di una casa comune in un edificio amministrativo senz’anima. www.amazon.it/dp/B0FZMB8GHT

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare