La questione ebraica (6) - Il dopoguerra. Lo stato di Israele.

di Mauro Lanzi

Come accennato, la Palestina era rimasta relativamente tranquilla negli anni della guerra; la conclusione della seconda guerra mondiale però modificò sostanzialmente i termini della situazione palestinese in tre punti fondamentali.

In primo luogo, l’Inghilterra era uscita letteralmente dissanguata dal conflitto, con un debito pubblico che superava i 13 miliardi di sterline: durante la guerra i britannici avevano fatto ampio ricorso al credito americano, avevano anche svuotato il tesoro di India ed Egitto. Ora si rendevano conto che mantenere l’impero di prima non era più possibile, anche solo da un punto di vista economico, ed uno degli impegni più inutili e gravosi era la Palestina.

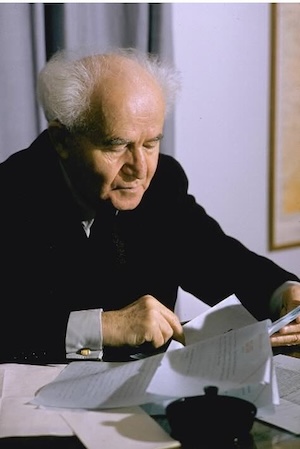

Il secondo punto di fondamentale importanza riguardò le richieste della comunità sionista internazionale, nella quale si erano venute confrontando due posizioni divergenti, quella di Chaim Weizman, Capo del Congresso Sionista, che propendeva per un approccio graduale, che sarebbe sfociato nel tempo in una suddivisione della Palestina tra ebrei e palestinesi, attraverso una mediazione britannica e quella estremista di David Ben Gurion, che chiedeva l’immediata creazione di uno stato ebraico, che gestisse l’immigrazione senza restrizioni e che comprendesse tutta la Palestina, creazione che sarebbe dovuta passare, se necessario, anche attraverso la lotta armata.

Nel Congresso sionista straordinario che si tenne a New York nel 1942, prevalse la tesi di Ben Gurion; nella dichiarazione conclusiva si sosteneva che la Palestina sarebbe dovuta divenire una repubblica ebraica, integrata nel mondo democratico; solo così sarebbero stati riparati i torti inflitti al popolo ebraico.

Il terzo punto essenziale fu la Shoah, ovvero le sue conseguenze; quando gli eserciti alleati entrarono nei campi di concentramento, si trovarono di fronte non solo agli orrori dello sterminio, ma anche ad un problema più immediato e concreto, quello dei sopravvissuti, decine e decine di migliaia di persone, gente non solo allo stremo delle proprie risorse fisiche, ma che non aveva dove andare; i nazisti avevano estirpato le loro radici, avevano annientato le loro famiglie, confiscato i loro averi, distrutto tutto il loro passato e non sarebbe stato certo logico chiedere loro di tornare tra il loro aguzzini. Il rappresentante degli Stati Uniti per il comitato profughi, Earl Harrison, suggerì allora al presidente Truman che la soluzione più semplice ed immediata del problema sarebbe stata consentire l’immigrazione in Palestina di almeno 100.000 profughi; così, per la prima volta, si stabilì un nesso tra Shoah e problema palestinese.

Ovviamente i britannici si opposero a questa proposta, che avrebbe fatto ricadere sulle loro spalle tutto l’onere della sistemazione dei nuovi immigrati, ma il problema esisteva ed in misura ben superiore a quanto stimato: a conti fatti, sembra che i sopravvissuti da riallocare fossero quasi cinquecentomila; alcuni troveranno sistemazione in Sud America o negli Stati Uniti, ma per i più l’unica via di uscita si imporrà nei fatti e sarà Israele; d’altro canto, quando l’orrore della Shoah sarà palesato nella sua interezza, si determinerà nell’opinione pubblica occidentale come un senso di corresponsabilità collettivo, che imponeva una riparazione per le tragedie subite dal popolo ebreo, per cui le ragioni degli ebrei saranno sempre viste con maggiore comprensione di quelle dei palestinesi.

Nel frattempo la situazione in Palestina andava deteriorandosi; i palestinesi chiedevano il blocco di ulteriori immigrazioni e l’indipendenza della Palestina unita, come previsto dal Libro Bianco. Da parte loro gli ebrei considerarono conclusa la tregua imposta dalla guerra e decaduti anche gli impegni assunti col Libro Bianco; di conseguenza, la leadership ebraica decise di impegnarsi nella lotta a sostegno dell'immigrazione clandestina in Palestina e cominciò ad organizzare, grazie anche all’appoggio dell’opinione pubblica mondiale, l’arrivo di massicce quantità di profughi di guerra ebrei provenienti dall'Europa, senza l'approvazione delle autorità britanniche. Per limitare l’attività di contrasto delle autorità inglesi riprese su larga scala l’azione terroristica dell’Irgun e della Banda Stern, organizzazione estremista nata da una costola dell’Irgun. L’azione più spettacolare fu l’attentato all’hotel King David, dove avevano sede i comandi britannici (luglio 1946), che causò 91 morti, tra cui molti giornalisti occidentali; più sanguinoso ancora fu un altro evento, noto come il massacro di Deir Yassin del 9 Aprile 1948, quando attivisti dell’Irgun e della banda Stern assaltarono il villaggio di Deir Yassin, uccidendo centinaia di civili palestinesi ed espellendo il resto della popolazione.

Attentato Hotel King David

Rispetto a questi e ad altri atti di terrorismo di matrice ebraica, non si può tralasciare di menzionare che all’attentato al King David partecipò attivamente anche il futuro primo ministro d’Israele, Menachem Begin, mentre Yitzak Shamir, altro primo ministro, fu un capo della banda Stern, responsabile dei fatti di Deir Yassin; occorre quindi riconoscere che parte della dirigenza di Israele si formò nei movimenti terroristici; occorre riconoscere che l’arma del terrorismo, che oggi imputiamo, anche a ragione, all’estremismo arabo, fu adottata per prima dalla fazione ebraica.

In questi frangenti, i britannici, che avevano per le mani anche il problema dell’indipendenza dell’India, non potevano più tollerare l’impegno a mantenere in Palestina, per salvaguardare la pace, oltre 100.000 uomini, un onere non più sopportabile per un’economia devastata dalla guerra; così, nel febbraio 1947 gli inglesi decisero di liberarsi dal problema rovesciando la patata bollente sul tavolo delle Nazioni Unite, che si erano appena costituite. Le Nazioni Unite formarono una commissione, che, al termine dei suoi lavori, presentò una risoluzione (risoluzione 181), approvata il 29 Novembre 1947 dall’Assemblea Generale, che prevedeva la divisione della Palestina in due stati, uno palestinese con il 44% del territorio ed uno ebraico con il 55%, raccomandando per la città di Gerusalemme uno status internazionale. Gli ebrei approvarono immediatamente questa risoluzione, palestinesi e Lega Araba la rigettarono; nel frattempo, ancora prima che la commissione terminasse i suoi lavori, la Gran Bretagna annunziò che avrebbe ritirato le sue truppe nel maggio 1948; pertanto, entrambe le parti, sionisti e palestinesi, si resero conto che, quale che fosse la raccomandazione dell’ONU, nessuno si sarebbe preoccupato di renderla esecutiva.

Ben Gurion

Fu in questo momento che iniziò veramente la guerra in Palestina, prima una guerra civile tra l’yishuv ed i palestinesi, dal novembre 1947 al maggio ’48, poi la guerra interstatale fra lo stato d’Israele e i suoi vicini terminata nell’estate del ’49. Infatti, il 14 maggio 1948, Ben Gurion, dirigente dell’Autorità Ebraica, stretto tra la partenza dei britannici e le minacce della Lega Araba, si risolse a proclamare l’indipendenza d’Israele, cioè la nascita del nuovo stato (14 Maggio 1948).

Le reazioni internazionali non si fecero attendere, fondamentali quelle di Stati Uniti e Unione Sovietica, per una volta concordi nell’approvare sia la partizione della Palestina che la nascita dello Stato di Israele; sorprendentemente fu l’Unione Sovietica la prima a riconoscere Israele; gli Stati Uniti esitarono di più perché temevano giustamente i disordini che ne sarebbero seguiti; alla fine i consiglieri di Truman per la politica interna lo convinsero facendogli presente l’obbligo morale nei confronti degli ebrei vittime della Shoah , oltre che l’influenza della lobby ebraica, in vista delle prossime elezioni (argomento molto più convincente); inoltre gli fecero balenare davanti agli occhi la prospettiva che Israele sarebbe potuto divenire in futuro un avamposto occidentale in un’area tormentata e potenzialmente ostile. Più difficile comprendere le motivazioni dell’Unione Sovietica; probabilmente Stalin vedeva il Medio Oriente come una riserva di caccia degli inglesi, per cui conveniva intorbidare le acque, creare instabilità. Comunque sia, come sappiamo, Israele diverrà la sentinella dell’occidente in quella regione, ma riuscirà anche a mantenere aperto un dialogo con la Russia.

Circa l’esito della guerra globale scoppiata dopo la dichiarazione d’indipendenza sembrava non potessero esserci dubbi, vista la sproporzione delle forze in campo; gli ebrei erano in tutto 600.000 contro un milione e mezzo di palestinesi, ma ancora di più pesava l’intervento di tutti gli stati arabi della regione, dall’Egitto alla Siria, all’Iraq, alla Giordania. Ma le cose andarono diversamente; i palestinesi, in primo luogo, erano disorganizzati, senza una leadership autorevole, anche a seguito della repressione inglese degli anni trenta; inoltre ben 700.000 palestinesi abbandonarono in disordine i territori del nuovo stato, in parte convinti dalla propaganda dei paesi arabi, i più espulsi manu militari dagli ebrei. Anche l’intervento delle forze armate arabe non migliorò granché le sorti palestinesi; gli eserciti arabi si erano formati sotto la guida delle potenze mandatarie, che li avevano addestrati per il mantenimento dell’ordine interno, non certo per affrontare un nemico esterno in uno scontro campale; inoltre, tra gli stati arabi nessuno aveva la capacità o la volontà di intraprendere una leva in massa; non solo, le varie nazioni diffidavano l’una dell’altra, non tentarono neppure di organizzare un’azione militare coordinata, temevano che l’esito del conflitto favorisse gli altri stati, a proprio discapito; anche i giordani, che disponevano dell’unica forza armata efficiente, la Legione Araba, addestrata e guidata da un inglese,

Glubb Pascia

Glubb Pascià, non si impegnarono mai più di tanto negli scontri, preferirono concludere accordi con gli ebrei per una spartizione di Gerusalemme. Gi ebrei, dal canto loro, riforniti di armi, prima acquistate con fondi ebraici, poi fornite dagli Stati Uniti e persino da Stalin, si battevano con la forza della disperazione; erano combattenti induriti dagli anni di scontri interni contro britannici e palestinesi, riuscivano spesso a prevalere sulle fiacche e demotivate unità avversarie; così, infine, assestarono un colpo definitivo alla coalizione araba; in particolare fu umiliante la sconfitta dell’esercito egiziano, del quale solo un contingente oppose una resistenza significativa nel Neghev; in quel contingente militava un giovane ufficiale di nome Gamal Abdel Nasser, che da quel momento concepì un odio profondo contro Israele ma, soprattutto, contro le inette leadership arabe.

Alla comunità internazionale non restava che cercare una composizione qualsiasi del conflitto; i colloqui di pace organizzati dalle Nazioni Unite a Rodi si arenarono presto su due ostacoli concreti ed uno di principio: di principio gli stati arabi rifiutavano di riconoscere Israele, anche come controparte negoziale; concretamente obiettavano allo status di Gerusalemme e chiedevano il rimpatrio dei palestinesi esodati; gli stati arabi esigevano il ritorno degli sfollati alle zone di origine, gli israeliani ne proponevano il reinsediamento; alla fine, non potendosi raggiungere un accordo di pace, si ripiegò su degli accordi armistiziali che definirono informalmente i confini di Israele e degli Stati confinanti (“linea verde”): l’Egitto si tenne la striscia di Gaza, che aveva occupato durante la guerra, i giordani arrivarono ad annettersi la Cisgiordania; riguardo a Gerusalemme, si giunse ad un compromesso di fatto, la città fu divisa in città nuova sotto controllo israeliano e città vecchia sotto controllo giordano.

La sorte più amara toccò ai palestinesi che finirono in gran parte, oltre 1,3 milioni di individui, nei campi profughi allestiti e finanziati dalle Nazioni Unite; i campi profughi sarebbero dovuti essere una soluzione temporanea, le Nazioni Unite progettavano di investire ingenti risorse in programmi di sviluppo economico, che avrebbero dato orizzonti migliori al popolo palestinese, programmi che furono osteggiati ed infine bloccati dagli stati arabi per due motivi; primo, accettare questi programmi avrebbe significato avallare il reinsediamento, accantonando il diritto di rimpatrio e questo non si voleva; secondo, a tutti i governanti arabi conveniva sfruttare il rancore antiebraico a fini di politica interna.

Dopo l’indipendenza

La situazione dello stato d’Israele dopo gli accordi di Rodi presentava luci ed ombre; lo Stato d’Israele fu riconosciuto in breve tempo dalla maggioranza degli stati, meno gli stati arabi, che non solo rifiutavano il riconoscimento ma imposero un duro boicottaggio del nuovo stato.

L’altra questione irrisolta fu il problema dei profughi palestinesi, che Israele, di fatto, si è sempre rifiutato di far rientrare; Israele è sempre stato ed è uno stato ebraico, caratteristica che difficilmente avrebbe potuto mantenere se avesse concesso il diritto di cittadinanza ad un numero di palestinesi pari o superiore a quello degli ebrei; nel 1950 il Parlamento Israeliano, la Knesset, votò la legge del ritorno, il cui primo articolo stabiliva che tutti gli ebrei avrebbero avuto il diritto di immigrare nel paese; di conseguenza, nei quattro anni successivi all’indipendenza si registrò un’immigrazione di altri 700.000 ebrei, la popolazione quindi raddoppiò; altri 700.000 ne arrivarono negli anni successivi, per effetto delle persecuzioni antiebraiche scatenatesi negli stati arabi, solo dall’Iraq ne arrivarono in breve tempo 120.000, a seguito delle politiche discriminatorie attuate dal governo iracheno; seguirono, poco dopo, gli ebrei marocchini, libici, siriani, egiziani e così via; la politica d’Israele si muoveva quindi in direzione affatto contraria alla riammissione dei palestinesi. Anche gli ebrei nuovi arrivati crearono comunque dei problemi, in quanto privi, nella maggioranza dei casi, di qualsiasi avere; lo Stato d’Israele fu costretto a provvedere in qualche modo; la soluzione a portata di mano fu la confisca della quasi totalità delle proprietà immobiliari abbandonate dai palestinesi fuoriusciti, che furono assegnate ai nuovi arrivati; in questo modo il solco che divideva uno stato sempre più confessionale dalla totalità del mondo arabo diveniva sempre più ampio e profondo.

L’assegnazione di un alloggio non risolveva tutte le criticità legate all’arrivo dei nuovi immigrati; si trattava, nella quasi totalità dei casi, soprattutto per i provenienti da stati arabi, di gente che, lasciando il paese di origine, aveva perso praticamente tutto e di tutto quindi aveva bisogno, da un alloggio, ai generi di prima necessità, ad un lavoro; Israele non era, a questa data, economicamente autosufficiente, aveva bisogno dei contributi della comunità ebraica internazionale per sopravvivere, non si sapeva come far fronte alle necessità dei nuovi arrivati.

Fu anche questo il motivo che indusse il governo Ben Gurion ad intavolare, nel 1952, trattative con la Repubblica Federale Tedesca per giungere ad un accordo per le riparazioni della Shoah. Un accordo del genere, firmato solo 7 anni dopo la fine della II guerra mondiale e appena 4 dopo la fondazione dello Stato d’Israele, provocò un enorme ed infuocato dibattito in Israele sulla necessità e sulla moralità etica di un tale patto. Le manifestazioni, i disordini, un tentato assalto al Parlamento israeliano, resero l’atmosfera così infuocata che il paese si trovò sull’orlo di una guerra civile. Chi condusse in prima persona l’opposizione all’accordo sulle riparazioni fu Menahem Beghin indiscusso leader delle destre e acerrimo avversario dell’allora Premier Ben Gurion, ma le proteste assunsero una dimensione trasversale coinvolgendo anche una parte della sinistra israeliana.

Ci si chiedeva: è giusto perdonare così presto? È umanamente possibile quantificare in denaro il prezzo di un crimine senza precedenti come la Shoah? Dietro le riparazioni c’è una reale volontà da parte del popolo tedesco di espiare ed ammettere le proprie colpe? Questi furono solo alcuni dei numerosi interrogativi che vennero sollevati in seguito alla decisione del governo israeliano di intavolare una trattativa su un argomento così spinoso e delicato.

Alla fine si arrivò a concordare una somma di 3 miliardi di marchi tedeschi. La cifra avrebbe dovuto essere liquidata fra il 1953 ed il 1965. Le giustificazioni di Ben Gurion e del suo governo furono sia morali che materiali. Dal punto di vista morale era più che giustificato che i carnefici pagassero un prezzo per le loro colpe, al di là del pentimento, più o meno sincero, a cui erano dovuti. Dal punto di vista pratico, una cifra del genere avrebbe aiutato enormemente le magre casse dello Stato, povere soprattutto di valuta estera. Questo accordo, comunque, non sanò per intero la questione delle riparazioni, ci furono anche cause intentate da privati; sembra che in complesso la Germania abbia corrisposto in risarcimenti, fino al 2002, più di 25 miliardi di euro. Le relazioni diplomatiche tra Israele e Repubblica Federale Tedesca sono state riaperte dodici anni più tardi, nel 1965.

Malgrado questo ed altri contributi provenienti dalla comunità ebraica internazionale, i primi anni della Repubblica d’Israele furono, sotto un profilo economico, realmente difficili.

Occorre ricordare che il territorio generalmente riconosciuto a livello internazionale come israeliano, ossia quello contenuto entro le linee del cessate il fuoco del 1949 (la ‘linea verde’), è realmente esiguo, consta di circa 470 km di lunghezza da nord a sud e 135 km di larghezza da est a ovest nel suo punto più ampio, ha due nuclei più consistenti a nord (la Galilea e la costa) e a sud (la Giudea meridionale e il deserto del Negev), collegati da una fascia costiera che si restringe nella zona a nord di Tel Aviv fino a circa 20 km, e si spinge con un cuneo a Gerusalemme; sarebbe bastata un’azione militare decisa nel punto più stretto per tagliare il paese a metà. Anche prescindendo da questi aspetti strategici, assicurare la sopravvivenza di un crescente numero di immigrati in un’area così ristretta e per di più, a tratti, desertica non fu affatto facile; inoltre, esistevano ed esistono tuttora criticità importanti sotto il profilo dell’approvvigionamento energetico ed idrogeologico. Eppure, gli ebrei non solo riuscirono a superare gli anni difficili degli inizi, ma realizzarono, alla fine, uno dei più eclatanti miracoli economici dei tempi moderni.

Il punto di partenza fu, come sempre, l’agricoltura; per affrontare le difficili condizioni ambientali, unite alla carenza di risorse dei primi anni, gli ebrei si inventarono una forma nuova di realtà agricola, una comunità collettiva detta “kibbutz”. I kibbutz sono villaggi autosufficienti, di dimensioni contenute, dove i membri condividono proprietà, risorse e terre, gestendo il territorio con pratiche comunitarie; rappresentano un esempio concreto di socialismo cooperativo.

Le principali caratteristiche dei kibbutz sono:

Proprietà collettiva: le terre, le abitazioni e altri beni sono di proprietà della comunità;

Lavoro collettivo: i membri del kibbutz lavorano insieme in diverse attività come agricoltura, industria, servizi e altro. Il lavoro è distribuito in modo equo tra i membri, e i risultati economici vengono condivisi tra tutti.

Economia autosufficiente: molte comunità cercano di essere indipendenti, producendo da soli il proprio cibo, energia e beni di consumo.

Stile di vita e servizi: nel kibbutz tutto viene vissuto in modo comunitario, gli abitanti condividono spazi comuni, allevano in comune i figli, gestiscono in comune sanità, assistenza etc.

I kibbutz, che esistono ancora, sono 270 in tutto, rappresentarono una risposta originale alle difficoltà iniziali; ben presto ad essi si affiancarono altri tipi di attività, più tradizionali come l'impresa JAFFA che oggi è conosciuta in tutto il mondo, ma il suo successo risale addirittura agli anni '80, quando ebbe un export di agrumi superiore di due volte a quello della Grecia e di tre volte a quello dell'Egitto. Poi la gamma dei prodotti si è ampliata.

Per quanto riguarda il cotone, ad esempio, il suo rendimento -grazie all'applicazione di tecnologie avanzate- è di due volte più elevato rispetto a quello delle repubbliche dell'Asia centrale sovietica. Inoltre, in questi ultimi anni si sono visti apparire sui mercati mondiali nuovi prodotti dell'export agricolo israeliano: avocados, meloni, kiwi, arachidi, etc.

Una domanda che sorge spontanea è come sia stato possibile uno sviluppo così fiorente dell’agricoltura malgrado la acclarata carenza di risorse idrogeologiche; si può coltivare anche il deserto, ma ci vuole l’acqua!! Per ovviare a questo problema, gli israeliani hanno sviluppato nuove tecnologie, tra le quali, la più conosciuta, è il metodo di irrigazione goccia a goccia, che consente di ottimizzare il consumo d’acqua, senza ridurre la qualità del prodotto. Oggi questa tecnica, anche computerizzata, viene esportata da Israele in tutto il mondo.

L’agricoltura, da sola, non avrebbe assicurato lo sviluppo economico del paese, ma presto si affiancò ad essa l’industria, in particolare l’industria high tech che conobbe un prodigioso sviluppo dopo gli anni ’90; il motivo è presto detto, l’immigrazione, ma non l’immigrazione da paesi arabi sottosviluppati, ma l’immigrazione dall’Europa, in particolare l’Europa dell’Est, dopo il crollo del muro di Berlino, immigrazione dalla Russia in primo piano; i nuovi arrivati non erano degli incapienti o dei sottosviluppati, era tutta gente evoluta, acculturata, erano tecnici, ingegneri, persino scienziati.

L’economia è fatta dagli uomini, dalle loro attitudini, dalle loro capacità; è evidente quindi che questo nuovo contesto produsse un cambiamento profondo nel paese, si sviluppò un’industria non più orientata a soddisfare le richieste di base, ma un’industria high tech capace di esportare innovazione in tutto il mondo. Israele così divenne sempre più un avamposto dell’Europa, dell’Occidente in mezzo a paesi arabi lontani anni luce dalle sue caratteristiche, dalle sue capacità.

Un posto di particolare rilievo lo assunse ben presto l’industria militare, che venne ad integrare e, in parte, a sostituire l’importazione di armi dal mondo occidentale, in primo luogo dagli Stati Uniti, che sono, ancora oggi il principale fornitore di attrezzature militari per Israele; chiaro segno questo di una precisa scelta strategica.

Gli armamenti, dunque, proprio gli armamenti dovevano assumere un’importanza crescente nello scacchiere mediorientale, soprattutto prima e dopo i tre grandi conflitti che contrapposero, nei decenni che seguirono, Israele ai principali stati arabi della regione; questi conflitti furono:

- Guerra del Canale 1956

- Guerra dei sei giorni 1967

- Guerra dello Yom Kippur 1973

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare