(Seguito)

La questione ebraica (9) - Dalla Guerra dei Sei Giorni allo Yom Kippur

di Mauro Lanzi

La Guerra dei Sei Giorni è stata l’evento forse più importante di tutto il lungo conflitto arabo-israeliano, sostanzialmente per i successi in campo militare, dove, ad esempio, l’85% delle risorse militari egiziane fu distrutto o cadde in mano al nemico, per non parlare di morti, feriti o prigionieri, la forza aerea siriana fu distrutta al 70%, quella giordana praticamente per intero; Nasser, nelle settimane precedenti allo scoppio delle ostilità, probabilmente era conscio dei rischi cui andava incontro, ma riteneva che il suo esercito potesse reggere ad un iniziale attacco israeliano, dandogli modo di ottenere il sostegno internazionale alla coalizione araba che stava mettendo in piedi. La rapidità e la portata del disastro militare impedirono che questo piano si attuasse.

Vi furono, però, altre conseguenze, oltre all’aspetto militare, ben più durature e significative, a cominciare dai cambiamenti indotti nella geografia politica della regione. Con la guerra Israele aveva conquistato 100.000km quadrati di territorio, divenendo tre volte e mezza più grande di quanto non fosse prima. La conquista della Cisgiordania aveva causato la fuga di oltre 250.000 palestinesi che andarono ad ingrossare le turbe di disperati senza terra né casa; altri profughi avevano abbandonato il Golan, prima dell’arrivo dell’IDF. Bisogna riconoscere che Israele non esercitò alcuna violenza nei confronti dei civili, anche se non fece nulla per arrestare la loro fuga; nella Cisgiordania rimase oltre un milione di palestinesi, senza subire alcun tipo di coercizione. Dal punto di vista della politica internazionale, la guerra costò ad Israele la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Unione Sovietica ed il raffreddamento dei rapporti con la Francia che si rifiutò di continuare a fornire attrezzature militari, ma guadagnò ad Israele il rispetto senza riserve degli Stati Uniti; inoltre, l’entusiasmo per la vittoria inoltre contagiò le comunità ebraiche di tutto il mondo, migliaia e migliaia di nuovi immigrati cominciarono ad affluire in Israele e l’economia non poté trarne che benefici.

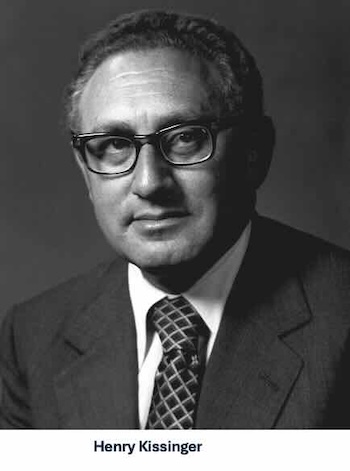

Paradossalmente, la conquista da parte di Israele di territori così vasti sottratti ai vicini aprì nuove prospettive di sbocco dello stallo diplomatico che paralizzava da quasi vent’anni le trattive tra Israele e stati arabi; dopo la guerra, la posta in gioco non fu più l’esistenza di Israele, ma la restituzione dei territori occupati durante il conflitto; Israele era anche d’accordo con la restituzione dei territori, eccezion fatta per la città di Gerusalemme, chiedeva, in cambio, riconoscimento ed accordi di pace. La formula “terra in cambio di pace” divenne il leit-motiv della politica del momento ed entrò anche nella risoluzione nr 242 dell’ONU, che prevedeva il ritiro delle forze israeliane da (o dai?) territori occupati, ma anche il rispetto ed il riconoscimento della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti gli stati dell’area; la risoluzione fu accettata da tutti, sia arabi che ebrei, sia pure con diverse interpretazioni; gli arabi, dal canto loro, si rifiutavano di riconoscere Israele e persino di negoziare con gli ebrei; questo però non significava rifiutare un negoziato, non escludeva un negoziato indiretto, tramite un mediatore; poiché l’Unione Sovietica, rompendo le relazioni con Israele si era autoesclusa da questo ruolo, tutte le carte del gioco finirono nelle mani degli Stati Uniti, ed in particolare di quel gran personaggio che fu Henry Kissinger; l’America divenne il dominus della politica e della diplomazia in Medio Oriente, risultato importante ed inatteso. Per evitare il rischio di nuove guerre, gli Stati Uniti adottarono la politica di fornire armi ad Israele, tanto da renderlo più forte di tutti i suoi nemici messi insieme; si cominciò con la consegna di 50 caccia Phantom nel ’68 e questa politica prosegue tutt’ora.

Questa strategia, però, si dimostrò almeno inizialmente inefficace; Nasser, umiliato dalla disfatta subita, era disposto anche a negoziare, ma solo dopo aver restaurato il prestigio delle forze armate egiziane; iniziò allora la cosiddetta guerra di attrito, fatta di cannoneggiamenti e di incursioni di commando egiziani, condotte sotto la protezione di missili antiaerei e Mig sovietici; l’Unione Sovietica, infatti, per non perdere le sue posizioni in Medio Oriente, fornì armamenti moderni ed anche “consiglieri”, sembra diverse migliaia; dal canto suo, Israele, che pure aveva accettato la risoluzione ONU, non era poi così ansioso di restituire i territori conquistati, si sentiva più al sicuro entro confini ampliati ed era anche disposto ad accettare questo conflitto strisciante.

Nasser morì nel 1970 e gli succedette il suo più fedele collaboratore, Anwar - Al - Sadat; Sadat non aveva il carisma di Nasser, né fu mai tanto popolare come il suo predecessore; si rendeva conto che per avviare le riforme di cui il Paese aveva disperato bisogno per uscire da una spaventosa crisi economica, avrebbe avuto, lui personalmente, bisogno della popolarità che anche un limitato successo militare avrebbe potuto dargli; la radice del problema era la grande onta subita nel ’67, cui bisognava porre rimedio prima di poter avviare qualunque riforma, occorreva quindi uscire dalla situazione di stallo alla quale una tacita intesa tra le due grandi potenze sembrava aver condannato la politica locale. Ma se Sadat si sarebbe accontentato anche di un successo parziale, l’altro grande protagonista sulla scena politica di quel momento, Hafez Al Hassad, che, a capo del partito Bath, si era imposto come capo unico in Siria, la vedeva diversamente; Hassad si era convinto di aver ricostituito, grazie alle generose forniture sovietiche, il potenziale bellico del suo paese ed aspirava ad un successo pieno, vale a dire rioccupare le alture del Golan e costringere Israele a sgomberare la Cisgiordania; in questo modo, la Siria si sarebbe affermata come paese leader della regione. Egitto e Siria erano quindi alleati naturali, ma non potevano contare sull’aiuto delle altre potenze arabe, in particolare della Giordania che aveva dovuto fronteggiare nel 1970 un’insurrezione palestinese appoggiata dalla Siria; l’evento che andrà poi sotto il nome di “settembre nero”, per la feroce repressione attuata dalla Legione Araba, dividerà per sempre la politica dei due paesi.

Sadat non faceva mistero del suo intento di riprendere la guerra con Israele, proclamandolo addirittura in un’intervista a Newsweek nell’aprile 1973; poiché l’Unione Sovietica, pur riarmando l’Egitto, lo spingeva a cercare soluzioni pacifiche, fin dal giugno 1972 Sadat aveva rimandato a casa 20.000 “consiglieri” sovietici; voleva avere le mani libere.

Guerra del Kippur. (6- 25 ottobre 1973)

Al di là delle dichiarazioni pubbliche, cui si attribuiva un significato propagandistico, i preparativi della guerra del Kippur, furono condotti nel massimo riserbo; i più alti gradi dell’esercito furono informati solo una settimana prima, i soldati solo il giorno prima dell’attacco; doveva essere e fu un attacco di sorpresa, simmetrico a quello israeliano nella Guerra dei Sei Giorni.

I servizi d’informazione israeliani sono da sempre considerati tra i migliori al mondo, ma in questo caso si lasciarono fuorviare da informazioni diffuse ad arte negli ambienti egiziani, quali la carenza di parti di scorta oppure l’attesa di cacciabombardieri di ultima generazione e di missili Scud in arrivo dall’URSS. Così anche le manovre in corso da parte degli eserciti egiziano e siriano furono valutate come mosse propagandistiche e l’intelligence israeliana rassicurò il suo governo che, malgrado i numerosi campanelli di allarme risuonati da diverse parti, incluso Hussein di Giordania, un possibile attacco coordinato da parte di Egitto e Siria non appariva imminente; si era, inoltre, all’inizio del mese sacro del Ramadan, in cui i soldati islamici erano tenuti a digiunare nelle ore diurne, per un intero mese, non la condizione migliore per fare la guerra!

Eppure, il giorno scelto per l'invasione appare, oggi come allora, ovvio. La festività ebraica dello Yom Kippur prevede tradizionalmente che l'intero paese si fermi per 24 ore, compresi i mezzi di comunicazione e tutte le attività commerciali, eccezion fatta per una minima sezione dei servizi di emergenza. È un giorno in cui non solo gli ebrei osservanti, ma anche una sostanziale fetta degli ebrei secolari, digiunano, si astengono da qualunque «lavoro», ivi compresi l'uso del fuoco, dell'elettricità e di qualunque mezzo di trasporto. L'intero traffico veicolare nel Paese risulta bloccato e molti soldati lasciano le strutture militari per restare a casa, in una giornata di preghiera e di penitenza dove il focolare domestico appare decisamente più confortante di qualunque altra sistemazione. È il giorno in cui, per tutti questi motivi, Israele è militarmente in assoluto più vulnerabile, con gran parte delle sue forze smobilitate.

La strategia militare israeliana prevedeva un attacco preventivo a fronte dell'imminenza di un attacco nemico e si basava per la gran parte sull'affidabilità dei servizi segreti, la cui previsione poteva dare per certa un'invasione non più tardi di 48 ore prima dell'attacco stesso; è interessante notare che i più gravi disastri nella storia d’Israele, come nel caso più recente del 7 ottobre 2023, siano derivati da un eccesso di confidenza nell’affidabilità dell’intelligence.

In retrospettiva, la decisione di non colpire per primi fu probabilmente una decisione saggia. L'operazione Nickel Grass, il ponte aereo americano che rifornì Israele di ogni genere di merci a partire dall'inizio del conflitto (13 ottobre), anche se non rimpiazzò immediatamente le perdite di equipaggiamento israeliane, permise nondimeno di servirsene più tardi, liberamente. Se avessero colpito per primi, secondo Henry Kissinger, gli israeliani avrebbero ottenuto «tanto quanto un'unghia». Tutto vero, ma tra scartare un attacco preventivo e farsi cogliere assolutamente impreparati ce ne passa!!

Eppure questo è quanto avvenne; sul fronte del Sinai, gli israeliani avevano predisposto un poderoso schieramento difensivo, la linea Bar Lev; analogamente sulle alture del Golan. Qualunque linea di difesa fissa, però, regge finché ha una copertura di forze mobili in profondità; questa copertura mancò o ritardò su entrambi i fronti, i difensori furono soverchiati da forze preponderanti; sul fronte del Sinai gli egiziani riuscirono attraversare il canale con nove divisioni, 1200 cannoni e 1500 mezzi corazzati, trovando a fronteggiarli poche brigate israeliane; mancò agli israeliani anche una valida copertura aerea, viste le poderose batterie antiaeree di fabbricazione sovietica schierate dall’Egitto. Sfondata in diversi punti la linea Bar Lev, gli egiziani avanzarono in profondità nel Sinai, annientando i tentativi di contrattacco israeliani, grazie all’impiego di armi anticarro di ultima generazione capaci di far strage dei mezzi corazzati israeliani; la prima settimana di combattimenti si concluse con un esito drammatico per Israele, un cupo pessimismo si diffuse a Tel Aviv, gli americani temendo un crollo israeliano organizzarono un poderoso ponte aereo per far giungere rifornimenti e nuovi armamenti.

Sul fronte siriano l’avvio delle operazioni fu del tutto analogo; i siriani attaccarono con cinque divisioni contro due brigate israeliane, con una prevalenza numerica di nove ad uno; sul Golan, però, la natura del terreno favoriva i difensori, inoltre lo stato maggiore israeliano era incline a dare la priorità a questo fronte che era assai più vicino del Sinai al cuore d’Israele; grazie all’afflusso di robusti rinforzi già il giorno 8 l’attacco siriano poteva dirsi arginato, il 10 tutte le unità siriane erano state respinte sulle linee precedenti l’attacco; ma l’IDF non si arrestò, l’avanzata in territorio siriano continuò fino a minacciare i sobborghi di Damasco.

La situazione sul fronte siriano ebbe i suoi contraccolpi anche nel Sinai; Sadat decise che non si poteva lasciare la Siria al suo destino, si doveva fare il possibile per alleggerire la pressione israeliana sui siriani ed ordinò di portare tutte le riserve nel Sinai per sferrare un massiccio attacco contro le posizioni nemiche; l’IDF, però, aveva avuto tempo per preparare una forte linea difensiva e fu quindi in grado di infliggere pesanti perdite agli attaccanti (14 ottobre); il giorno successivo Ariel Sharon (a sinistra) iniziò il contrattacco contro le linee egiziane indebolite dalle perdite con l’obiettivo di raggiungere ed attraversare il canale; gli israeliani adottarono una tattica diversa rispetto ai giorni precedenti, anziché affidarsi alle offensive di mezzi corazzati, fecero avanzare le fanterie ed i corpi speciali che si impadronirono abbastanza agevolmente delle postazioni SAM e anticarro, aprendo così la strada ai mezzi pesanti ed alle forze aeree di copertura; Sharon colpì sul punto debole dello schieramento egiziano, la saldatura tra la II e III Armata, riuscendo, dopo alcuni giorni di durissimi combattimenti a raggiungere il canale e a stabilire una testa di ponte sull’altra riva. IDF riuscì a costruire a tempi di record un ponte di barche sul canale, attraverso il quale le forze corazzate e la fanteria israeliane si riversarono in territorio egiziano, puntando verso il Cairo; il giorno 22 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite votò una risoluzione che imponeva una tregua, ma un attacco inconsulto degli egiziani diede il via ad una nuova avanzata dell’IDF, che giunse ormai a soli 100 km dal Cairo, ma soprattutto interruppe la principale via di comunicazione con la III Armata.

Kissinger venne a sapere dell’accerchiamento della III Armata la mattina del giorno 23 e capì che la situazione presentava agli Stati Uniti un'occasione più unica che rara: l'Egitto dipendeva completamente dagli USA per quel che riguardava la salvezza dell'Armata intrappolata, poiché Israele avrebbe dovuto seguire le direttive statunitensi, e perché per gli egiziani la situazione era disperata, viste le migliaia di soldati nel deserto senza cibo e senz'acqua. Gli Stati Uniti quindi esercitarono una formidabile pressione su Israele per impedire la distruzione delle III Armata; Kissinger voleva una vittoria, non un trionfo per Israele, per l’Egitto una sconfitta, non una disfatta, cioè un esito che consentisse di salvare la dignità degli egiziani.

Questa valutazione portò gli Stati Uniti a proporsi nel delicato ruolo di forte, anzi unico possibile mediatore, con la possibilità di spingere l'Egitto fuori dalla sfera d'influenza sovietica, in campo occidentale. Le ostilità si arrestarono definitivamente il giorno 28; paradossalmente le condizioni della tregua furono considerate accettabili per i nazionalisti egiziani, anzi l’aver messo in difficoltà gli avversari fu gabellato per una mezza vittoria; dall’altra parte, la guerra scosse molto la popolazione israeliana, per la prima volta dal 1948 minacciata direttamente dagli eserciti di paesi ostili. Il governo fu molto criticato per la sua gestione del conflitto, e questo portò alle dimissioni della prima ministra Golda Meir e del ministro della difesa Dayan e segnò l’inizio della fine di un lungo periodo in cui Israele era stato governato da partiti di sinistra (Mapai); alle elezioni del 1977 si registrò la vittoria del Likud, di destra, con primo ministro Menachem Begin.

Le conseguenze del conflitto sul piano internazionale furono in linea con quanto previsto o auspicato da Kissinger: mentre le trattative con la Siria subirono, dopo la tregua, una battuta d’arresto, quelle con l’Egitto continuarono per l’intero decennio, contrassegnate da piccoli passi che oltre ad avvicinare i due storici nemici accelerano il passaggio del regime di Sadat tra le file dei paesi mediorientali alleati di Washington.

Ritenendo deludenti i benefici ottenuti dall’alleanza con l’Unione Sovietica, Sadat vede ora negli Stati Uniti la superpotenza di riferimento e in Israele un interlocutore affidabile. Il dialogo tra egiziani e israeliani raggiunge il suo apice con gli Accordi di Camp David del settembre del 1978, a cui seguirà, l’anno successivo, la firma del trattato di pace tra i due paesi.

Firmato il 26 marzo 1979 a Washington, il trattato sancisce la conclusione dello stato di guerra, pone fine all’occupazione israeliana del Sinai e assicura la libera circolazione dei navigli israeliani nel canale di Suez. In definitiva, l’avvicinamento tra Egitto e Israele modifica pesantemente i rapporti di forza nel Medio Oriente, contribuendo a indebolire la presenza sovietica nella regione e a rafforzare il sistema di alleanze a guida americana.

La rinuncia al Sinai non fu troppo difficile da accettare da parte israeliana, malgrado i giacimenti di petrolio nel frattempo rinvenuti; il Sinai non faceva parte di Eretz Israel, cioè del retaggio storico della patria ebraica, quindi non era ideologicamente da escludere la sua cessione in un ambito negoziale, come invece sarà per Gerusalemme e, in parte, anche per la Cisgiordania. Inoltre, anche la copertura strategica offerta dal Sinai perdeva di significato con la pace siglata con l’Egitto; non sarà così per il Golan, che rimase in mani israeliane (lo è ancora oggi).

(Continua)

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare