Accordi detti di Sykes Picot

La questione ebraica (5) - Il periodo tra le due guerre - Il mandato britannico in Palestina. La Shoah

di Mauro Lanzi

L’effetto e l’importanza della Dichiarazione di Balfour fu sicuramente amplificato dal mandato inglese in Palestina. Il mandato inglese in Palestina, come quello parallelo della Francia in Siria e Libano fu uno dei prodotti anomali del trattato di Versailles; Inghilterra e Francia erano potenze coloniali, vedevano nel collasso dell’impero ottomano un’opportunità per estendere i loro imperi e, conseguentemente, avevano concordato fin dal 1916 la spartizione del vicino Oriente, con gli accordi (segreti) detti di Sykes Picot; secondo questi accordi alla Francia sarebbe spettato un territorio comprendente più o meno Siria e Libano, all’Inghilterra Iraq e Palestina; questa spartizione però collideva con le idee espresse dal presidente americano Wilson, che con il suo famoso discorso dei Quattordici Punti aveva delineato l’ordine futuro di un nuovo mondo, basato sul principio di una nazione per ogni popolo; era quindi difficile che gli americani accettassero l’idea di aver fatto una guerra per estendere i domini coloniali di Francia ed Inghilterra; la soluzione (o la foglia di fico) che si trovò fu l’istituzione dei “mandati”.

L'intento espresso dalla Società delle Nazioni, che istituì formalmente i mandati, era quello di aiutare le popolazioni delle colonie degli imperi sconfitti, considerate incapaci di autogovernarsi, a sviluppare i loro organismi istituzionali, in previsione di un ritiro da parte delle potenze coloniali, considerate "più progredite", dalle aree loro affidate. Questa decisione fu sancita dal congresso di Sanremo del 1920.

A parte l’evidente ipocrisia di una simile impostazione, il mandato britannico in Palestina andò incontro a difficoltà molto concrete, essendo impostato su impegni di per sé stessi inconciliabili e quindi irrealizzabili. Nel 1916 l'Inghilterra, in cambio della loro partecipazione alla guerra mondiale, promise agli Arabi, in modo formale, il riconoscimento, a guerra finita, della loro indipendenza ed autonomia, Palestina inclusa. Gli Arabi intervennero nella lotta e la loro partecipazione, come è stato riconosciuto da imparziali osservatori e dalla stessa Commissione reale britannica, fu un fattore decisivo nel successo della campagna del generale Allenby contro i Turchi. Finita la guerra, gli Arabi, come avevano lealmente mantenuto il loro impegno, così richiesero che l'Inghilterra mantenesse il suo. Il mandato, affidato dalla Società delle nazioni all'Inghilterra, per essi non poteva avere altro significato e altra funzione se non quella di preparare la loro autonomia.

Ma l'Inghilterra aveva assunto un altro impegno di fronte agli Ebrei assicurando loro la creazione di una sede nazionale ebraica in Palestina (dichiarazione Balfour, 2 novembre 1917). Cosa accadde allora, come poté una diplomazia esperta come quella inglese cacciarsi in un simile ginepraio; non si valutò a pieno l'inconciliabilità di questo impegno con quello, già esistente, verso gli Arabi? Oppure semplicemente si ritenne di poter giocare su due tavoli. attendendo che l'avvenire aprisse la via a una sistemazione accettabile? Oppure si sperava nell’integrazione tra le due comunità, supponendo che il contatto con una cultura più evoluta fosse di beneficio anche per gli arabi?

Comunque sia, due cose apparvero evidenti fin dal 1920; prima, che gli Arabi non erano disposti né a dimenticare la promessa d'indipendenza che era stata loro fatta, né a rinunziare ad alcuna parte della Palestina che essi occupano dal sec. VII d. C. e che considerano, non solo come la loro patria, ma anche come una terra santa della loro religione; seconda, che gli Ebrei consideravano la creazione di una loro sede nazionale in Palestina come il punto di partenza per la restaurazione del dominio dei loro avi i quali, come è noto, ebbero il possesso della Palestina fino alla conquista romana e nella Palestina crearono la loro civiltà.

Ma c’era dell’altro, nel gioco politico entrò una nuova componente, il nazionalismo palestinese; in buona misura si può affermare che come il sionismo si era formato come reazione ai movimenti nazionalisti europei antisemiti ed esclusivi, la reazione all’immigrazione ed all’insediamento sionisti generò il nazionalismo palestinese, che nei precedenti venti secoli non era mai esistito, né come idea di popolo o di nazione, né come lingua né come cultura; l’opposizione agli insediamenti sionisti da parte delle popolazioni autoctone iniziò praticamente da subito e venne crescendo con l’aumentare delle migrazioni; con la quarta e quinta aliyah affluirono 280.000 profughi, tutta gente altamente specializzata in fuga dalle persecuzioni in atto in Europa. Cambiò anche l’ambiente e l’atteggiamento degli ebrei che arrivarono a costituire un’università ebraica a Gerusalemme; gli inglesi che avevano sperato che un mix di culture potesse favorire lo sviluppo dell’economia locale e quindi una progressiva integrazione, dovettero amaramente constatare il fallimento del loro progetto.

Si venivano rapidamente creando ragioni concrete di contrasto; l’Agenzia Ebraica, che gestiva di fatto le migrazioni, acquistava terreni a qualunque prezzo, dai grandi latifondisti o dai piccoli proprietari ridotti in rovina proprio dall’aumento delle quotazioni fondiarie o dall’esosità degli usurai; un 30% della popolazione autoctona si trovò in breve senza terra ed un’altra parte con appezzamenti insufficienti a sopravvivere. Gli abitanti autoctoni della Palestina, che sentivano sulla loro pelle gli effetti dell’immigrazione ebraica, cominciarono a reagire in forma violenta agli insediamenti sionisti ed alla politica del governo inglese.

Bande di arabi iniziarono a compiere atti di violenza e omicidi contro i convogli e la popolazione ebraica, fino ai tumulti arabi del 1920 a Gerusalemme, a quelli di Jaffa del 1921, e, da ultimo, al cosiddetto massacro di Hebron, quando fu espulsa o sterminata una secolare comunità ebraica (1929); l’yishuv (comunità ebraica) credette allora che gli inglesi non avessero alcun desiderio di confrontarsi con le bande arabe locali per i loro attacchi contro gli ebrei palestinesi e, ritenendo di non poter contare sull'amministrazione britannica per la propria difesa, creò, per proteggere aziende e kibbutz, l’organizzazione detta “Haganah ("La Difesa"); inizia da qui il confronto armato tra le due fazioni.

Gli inglesi, da un lato giustificavano le rappresaglie da parte dei coloni ebrei contro le comunità arabe come una "legittima difesa" dagli attacchi subiti, dall’altro avevano anche individuato nel timore della creazione di uno stato ebraico e nella carenza di terre coltivabili il motivo scatenante delle rivolte palestinesi; fecero allora affluire rinforzi e riuscirono a ristabilire una certa calma che resse fino alla metà degli anni trenta, quando scoppiò “La Grande Rivolta”.

Le cause scatenanti della Grande Rivolta furono sostanzialmente due; la scoperta di un carico di armi diretto ai coloni ebrei, che segnalò ai palestinesi la progressione dell’yishuv verso la lotta armata, e l’uccisione da parte degli inglesi di un predicatore arabo, Qadir Al Qassam, che da tempo veniva incitando le folle alla rivolta armata contro inglesi e sionisti. La rivolta scoppiò nell’aprile 1936 per una catena di rappresaglie tra le due parti, ma assunse subito connotati diversi dai precedenti disordini, perché dei moti palestinesi presero la guida le elites urbane, costituite in “Alto Comitato Arabo” sotto di cui agivano i comitati locali; la protesta divenne un fatto un movimento politico, nacque e si affermò, come reazione al sionismo, il nazionalismo palestinese. La Grande Rivolta durò tre anni, iniziò con uno sciopero generale che coinvolse città e campagne, paralizzando quasi tutti i servizî pubblici e accrescendo il numero degli attentati e delle uccisioni. Lo sciopero assunse subito un carattere politico poiché fra le condizioni per la ripresa del lavoro si poneva anche: 1. la cessazione completa dell'immigrazione ebraica; 2. il divieto assoluto di trasferire terre arabe agli Ebrei; 3. l'istituzione di un governo responsabile di fronte a un Consiglio legislativo. Nel maggio, perdurante ancora lo sciopero, l’Alto Comitato arabo proclamò la disobbedienza civile, cioè lo sciopero delle amministrazioni locali e la sospensione del pagamento delle imposte.

Lo sciopero terminò in ottobre, per l’interessamento e la mediazione del re dell’Irak e dell’Arabia Saudita, anche i disordini diminuirono d’intensità, forse per la costituzione di una Commissione Reale d’inchiesta inglese, detta anche Commissione Peel; fu un passo importante, perché per la prima volta dall’inizio del mandato gli inglesi accettarono di analizzare la situazione in forma imparziale. Le conclusioni della commissione Peel, però, furono uno shock anche per le autorità britanniche, perché in esse si stabiliva che il presupposto che gli arabi accettassero la Dichiarazione di Balfour per i vantaggi materiali o per l’opera civilizzatrice portati dall’immigrazione ebraica si era dimostrato assolutamente erroneo; il conflitto tra ebrei e palestinesi era, non solo insanabile, ma inerente alla situazione fin dal principio; in queste condizioni, si dichiarava, il mandato inglese non poteva essere più esercitato e si proponeva la suddivisione del paese in tre parti; un 20% del territorio sarebbe stato assegnato ad uno Stato Ebraico, la restante parte, unita alla Transgiordania avrebbe costituito la Palestina araba, una piccola porzione comprendente Gerusalemme e Nazareth sarebbe rimasta sotto il mandato inglese.

Né gli Arabi né gli Ebrei accolsero con favore la progettata divisione. L'opposizione ebraica, a vero dire, fu abbastanza blanda; prevaleva la soddisfazione per la promessa costituzione di uno stato proprio, anche se ci si proponeva di premere sul governo britannico per ottenere per il costituendo stato confini più ampî di quelli proposti.

Ma l'opposizione araba, come era da prevedersi, fu violenta. Nella progettata spartizione della Palestina essi non videro se non un tradimento dell'Inghilterra e un attentato ai loro diritti storici e all'integrità e indipendenza della loro patria; richiedevano il ritiro della Dichiarazione di Balfour, la fine dell’immigrazione ebraica, la fine del mandato, e l’indipendenza completa della Palestina; agli ebrei sarebbe spettato lo status di minoranza religiosa. Di conseguenza, la lotta, che, come abbiamo notato, si era attenuata durante la permanenza della Commissione Reale in Palestina, fu ripresa con estrema violenza e fu diretta non solo contro gli Ebrei ma anche contro gl'Inglesi.

Anche il governo britannico trovò il rapporto della commissione Peel difficile da digerire e lo rigettò; fu allora che la grande rivolta entrò nella sua seconda e più tremenda fase. Violenza chiama violenza; già dal 1931 si era staccata dall’Haganah una fazione estremista che aveva preso il nome di Irgun; negli anni fino al 1935, l’Irgun restò quasi inosservata, ma la sua attività esplose ai tempi della Grande Rivolta, quando reagì alla morte violenta di centinaia di ebrei con una escalation di violenza e di sangue, in cui vennero applicate su larga scala le future tecniche del terrorismo, anche contro gli inglesi.

Violenza chiama violenza; l’amministrazione inglese reagì con estrema decisione, vennero applicate misure drastiche di polizia, distruzione di abitazioni, impiccagioni, deportazione dei capi della rivolta araba; l’Irgun venne messa fuori legge come organizzazione terroristica, ma non scomparve, la sua attività riprese dopo la fine della guerra vedremo come; vale la pena ricordare che dall’Irgun uscirono alcuni dei futuri leader israeliani, come Shamir e Begin.

Gli inglesi non si limitarono alla repressione, presero anche un’iniziativa politica; nel maggio 1939 il governo inglese pubblicò un documento che andò sotto il nome di “Libro Bianco”; questo si rimangiava sia la Dichiarazione di Balfour che il rapporto Peel, respingeva l’idea di spartizione del territorio, prometteva l’indipendenza ad una Palestina unita, retta dalle buone relazioni tra palestinesi ed ebrei (sic!!); l’immigrazione ebrea veniva limitata nel numero (massimo 25000 immigrati per anno) e soggetta all’approvazione delle autorità palestinesi. Il Libro Bianco fu rigettato sia da arabi che da ebrei, ma durante la guerra la Palestina restò relativamente calma; le ragioni possono essere diverse, da parte ebraica si decise di non distogliere risorse inglesi dalla guerra contro la Germania, per ovvi motivi, e questa decisione fu condivisa da tutte le fazioni, compresa l’Irgun; da parte palestinese la riduzione del flusso migratorio, anche sotto i limiti posti dal libro bianco, può aver ridotto l’ostilità nei confronti degli ebrei, inoltre il Libro Bianco appariva molto propenso verso le loro posizioni; anche la dura repressione portata a termine dagli inglesi dovette aver prodotto i suoi effetti.

In questo scenario di relativa tregua di quegli anni in Palestina fece irruzione un evento drammatico, una delle più grandi tragedie dell’umanità, che colpì direttamente il popolo ebraico, ovvero l’Olocausto, altrimenti detto Shoah.

Il termine "olocausto" è oggi sempre più comunemente utilizzato in ambito internazionale, in senso più ampio, per descrivere il genocidio sistematico conseguenza di politiche razziali, in questo caso del nazismo; più in generale, il termine "olocausto" viene a volte usato anche per indicare un'ingente perdita deliberata di vite umane. La parola "Olocausto", però, deriva dal greco ὁλόκαυστος (holòkaustos, "bruciato interamente") ed era inizialmente utilizzata ad indicare una forma di cerimonia sacra prevista nei riti greci ma anche giudaici, dove la vittima sacrificale (agnello o vitello) veniva bruciata per intero in onore della divinità; quindi non ha un senso negativo nella sua radice; per questo gli ebrei preferiscono impiegare il termine Shoah, che significa in ebraico, catastrofe, distruzione.

Non è questa la sede per illustrare questa immane tragedia, che eliminò i due terzi della popolazione ebraica europea, oltre sei milioni di persone, sarebbe un racconto che gronda sangue e dolore ad ogni passo, che richiederebbe una trattazione dedicata; ma questo ci allontanerebbe dal tema centrale del nostro racconto.

Ci sono due punti che mi sembra giusto comunque trattare. Il primo riguarda i motivi, cosa spinse il nazismo a compiere questo eccidio.

Esistono, innanzitutto, evidenti elementi di continuità tra le misure antiebraiche di discriminazione e segregazione adottate nell'arco dei secoli dalla Chiesa (a partire dal IV secolo dopo Cristo) e dal potere secolare fin dal Medioevo e le norme legislative e burocratiche adottate in Germania dal 1933, dopo l'assunzione del potere da parte di Adolf Hitler.

A questi motivi sono da aggiungere anche caratteri specifici della diffusione dell'antisemitismo in Europa dopo la prima guerra mondiale; l'accentuarsi dell'ostilità verso gli ebrei va correlato con i sentimenti di catastrofe della civiltà dopo la guerra mondiale e con la necessità di individuare facili obiettivi su cui far ricadere le responsabilità delle difficoltà esistenziali e materiali del dopoguerra.

In secondo luogo l'antisemitismo si caratterizzò anche come reazione alla presunta "cospirazione giudeo-bolscevica" del comunismo sovietico che sembrava minacciare i valori della società tradizionale cristiana. Elemento che permise di cristallizzare i fermenti antisemiti fu la riscoperta e la divulgazione dei fittizi Protocolli dei Savi di Sion che sembravano confermare la tesi del "complotto ebraico" contro la civiltà europea.

Accanto a questi elementi di continuità, sono da sottolineare gli aspetti di assoluta novità e di inaudita criminalità anti-ebraica caratterizzanti l'azione del regime nazista durante i suoi dodici anni di potere. Il meccanismo dello sterminio consisteva in un gigantesco complesso amministrativo gestito dalla cooperazione attiva ed assolutamente efficiente, tipicamente tedesca, di quattro centri di potere della Germania nazista: la burocrazia ministeriale, la Wehrmacht, l'amministrazione economica e l'apparato del Partito nazista.

I burocrati ministeriali introdussero nel meccanismo la propria precisione, diligenza e capacità organizzativa; i militari infusero disciplina, meticolosità e imperturbabilità militare; l'apparato economico concorse con l'accurata contabilità, la ricerca dell'economicità e con lo sviluppo delle tecniche "industriali" delle "fabbriche della morte". Il Partito e le SS immisero nella macchina del genocidio la propria carica ideologica, la propria aberrante convinzione millenaristica e la propria impronta di fanatismo.

Le eliminazioni di massa erano condotte in modo sistematico: venivano redatte liste dettagliate di vittime presenti, future e potenziali, così come sono state trovate le meticolose registrazioni delle esecuzioni. Oltre a ciò, uno sforzo considerevole fu speso per trovare metodi sempre più efficienti per uccidere persone in massa, passando dalle fucilazioni, all'avvelenamento con monossido di carbonio , all'uso dello Zyklon B, soprattutto ad Auschwitz.

Visti così, sia pur rapidamente, motivi e modalità dello sterminio, resta da chiarire come sia stato possibile che un’operazione di queste proporzioni sia passata sostanzialmente sotto silenzio fino alla fine della guerra. Vediamo innanzitutto l’ambiente interno, la società tedesca; data per scontata l’efficienza della macchina propagandistica e repressiva del nazismo, bisogna anche menzionare che la persecuzione antiebraica avanzò per gradi.

Si cominciò ad introdurre una serie progressiva atti antisemiti che sarebbero poi culminati nella Shoah. Gran parte della storiografia ritiene peraltro che l'obiettivo dello sterminio fisico non fosse fin dall'inizio il fine ultimo della politica antiebraica nazista e che, almeno fino al 1938, si ritenne possibile, mediante crescenti pressioni, forzare l'emigrazione in massa degli ebrei o, in un secondo momento, operare il trasferimento forzato nelle regioni conquistate ad est, per impiegarli come manodopera coatta.

Si iniziò con le leggi di Norimberga ("legge per la protezione del sangue e dell'onore tedeschi" e "legge sulla cittadinanza del Reich"), promulgate il 14 settembre 1935, che di fatto esclusero le persone definite "ebrei" da ogni aspetto della vita sociale tedesca; sulla base di queste leggi fondamentali l'apparato politico-amministrativo del Reich sviluppò una lunga serie di nuove disposizioni e decreti che delinearono la cosiddetta "soluzione economica del problema ebraico". Gli ebrei tedeschi vennero quindi estromessi dalla funzione pubblica con il licenziamento dei dipendenti statali, compresi medici, avvocati e militari.

Il passaggio successivo della "soluzione economica" furono le cosiddette "arianizzazioni" delle attività ebraiche autonome, dei servizi, dell'industria e del commercio: nell'aprile 1938 il ministero dell'Interno stabilì il concetto giuridico di "impresa ebraica" su cui basare i trasferimenti delle attività ebraiche ai nuovi proprietari tedeschi, ma fin dal 1933 erano in corso le "arianizzazioni volontarie" che prevedevano il trasferimento delle imprese su base teoricamente volontaria. Sottoposti a crescenti pressioni per liquidare o vendere le loro attività economiche gli imprenditori ebrei si rassegnarono, si affrettarono a vendere, in pochi casi fecero resistenza. Nel 1938 cominciò la fase delle "arianizzazioni coatte" in cui il proprietario ebreo era costretto a cedere, spesso a valori irrisori, tutte le attività industriali, i valori mobili, terre, foreste e altri beni immobiliari. Voglio citare un’intervista ad un ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio, che raccontava il ricordo più vivo della sua infanzia, quando la sua famiglia fu costretta a cedere ai vicini di casa ariani, la propria abitazione e la modesta attività che i suoi avi avevano esercitato per secoli.

Allora, forse, da questo episodio possiamo trarre una prima risposta; in Germania, nessuno vide perché nessuno voleva vedere; Hitler, con la cosiddetta “arianizzazione” rese parte della società tedesca complice di quanto stava accadendo.

Inoltre, bisogna riconoscere, che, sebbene nessuno si curasse della sorte degli ebrei, non si parlava ancora di eliminazione fisica, il passo successivo fu la deportazione; la disponibilità dei vasti territori orientali occupati rendeva teoricamente possibile progettare il trasferimento degli ebrei in queste regioni per farli lavorare come manodopera coatta, in fabbriche o campi di lavoro. Quando ci si rese conto, che, visti i numeri, questa soluzione non era realizzabile, si passò alla soluzione finale.

Diamo allora uno sguardo all’opinione pubblica internazionale ed ai motivi per cui rimase sostanzialmente assente o inerte nel corso di tutta la guerra; da parte tedesca la macchina dello sterminio venne costantemente mantenuta nella massima segretezza; nessuna indicazione veniva fornita sulla destinazione dei lunghi convogli ferroviari che da tutta Europa trasferivano gli ebrei, per tranquillizzare le vittime si diffondevano voci su nuovi insediamenti confortevoli creati appositamente per i deportati.

Malgrado ciò, gli Alleati erano al corrente, attraverso le organizzazioni ebraiche, di quanto stava accadendo, ma concretamente potevano fare ben poco; non si potevano bombardare, per ovvi motivi, i campi di concentramento ed i bombardamenti di ferrovie e vie di comunicazione si dimostravano costosi e poco efficaci.

Esistevano però anche delle organizzazioni internazionali, il cui giudizio avrebbe potuto avere un peso ed una risonanza; la Croce Rossa Internazionale, ad esempio, era informata sugli avvenimenti, ma non volle o non riuscì ad agire in modo attivo ed efficace per limitare le sofferenze degli ebrei; i funzionari dell'organizzazione ginevrina si limitarono a visitare sotto controllo nazista pochi "campi modello", ma, pur essendo evidente che si trattava solo di fumo negli occhi, non intervennero in alcun modo per migliorare la condizione dei deportati né rivolsero appelli o proteste di pubblica condanna.

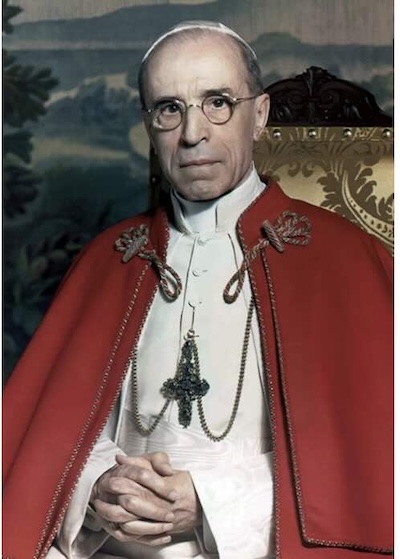

In materia di opinione pubblica internazionale, non possiamo evitare di affrontare un altro argomento, più spinoso, più difficile da trattare, anche se altrettanto censurabile, cioè il comportamento del Vaticano e di Pio XII, Papa Pacelli; Pacelli era stato nunzio apostolico in Germania per 12 anni, a partire dalla fine della guerra, aveva vissuto in prima persona il periodo di torbidi del dopoguerra, aveva anche rischiato la vita in un confronto con gli insorti spartachisti; forse anche per questi antecedenti, divenuto cardinale e Segretario di Stato nel 1930, si adoperò in ogni modo per migliorare i rapporti con la Germania e giunse a firmare un accordo nel 1933, (Reichskonkordat) pochi mesi dopo l’ascesa al potere di Hitler, documento che fu duramente criticato da più parti perché implicava un riconoscimento di fatto del regime nazista. Negli anni a seguire, con il rivelarsi dei veri lineamenti del nazismo, la posizione del Papa Pio XI (Papa Ratti) si distanziò progressivamente da quella del suo segretario di stato che continuava a cercare delle mediazioni; nel 1937 Ratti pubblicò un’enciclica “Mit Brenneder Sorge”, (Con viva preoccupazione), molto critica nei confronti del nazismo (il titolo in tedesco è significativo su chi era il destinatario). Ma non basta; poco prima della sua morte, Papa Ratti stava preparando un discorso ed una nuova enciclica ancora più severi e radicali; razzismo ed antisemitismo venivano duramente condannati; la morte di Pio XI impedì, la pubblicazione di questi documenti, il suo successore Pio XII non dette seguito alle intenzioni del suo predecessore, anzi si preoccupò di farne scomparire ogni copia dagli archivi vaticani; ovviamente la politica della Chiesa nei confronti del nazismo cambiò radicalmente; prova evidente ne è l'atteggiamento di stretto riserbo adottato da Pio XII, che durante la guerra non formulò mai una chiara dichiarazione pubblica di condanna dello sterminio ebraico di cui fin dall'inizio del 1942 era dettagliatamente informato. La Chiesa cattolica si impegnò in un continuo, efficace e silenzioso sforzo per alleviare le sofferenze e aiutare materialmente gli ebrei, tuttavia mancò una posizione ufficiale, aperta di condanna dello sterminio degli ebrei.

Sulle motivazioni di questo comportamento del Vaticano e del Papa, alcuni studiosi, di parte cattolica, hanno evidenziato come una tale dichiarazione sarebbe stata inutile e avrebbe potuto anche essere dannosa per gli ebrei stessi, favorendo inoltre rappresaglie naziste contro i cattolici. I critici hanno invece sottolineato che una presa di posizione di un’autorità morale, come il Sommo Pontefice, sarebbe stata comunque doverosa ed avrebbe potuto avere un'influenza positiva, risvegliando la coscienza dei credenti, magari trascinando anche la Chiesa Riformata verso una revisione critica delle politiche naziste; in ogni caso non avrebbe potuto influire negativamente sulla situazione degli ebrei che era già la peggiore possibile. Altri storici hanno interpretato il riserbo del Papa in forma ancor più negativa, cioè come dettato da considerazioni di politica internazionale e dalla sua volontà di non indebolire la Germania nazista, considerata un baluardo insostituibile in Europa contro la minaccia da est del comunismo ateo promosso dall'Unione Sovietica. Si tratta evidentemente di ipotesi, interpretazioni che ciascuno può valutare come crede. Resta il fatto, questo sì certo, che, neanche dopo la fine della guerra, il Papa si espresse con chiarezza sulla strage degli ebrei.

Quali che fossero i motivi, il silenzio delle principali autorità morali del mondo occidentale fu assordante!! Non c’è da meravigliarsi, allora, se alla scoperta fisica, tangibile degli orrori della Shoah, tutto il mondo occidentale si sia sentito come coinvolto in una sindrome di responsabilità collettiva, ci siamo sentiti tutti colpevoli, forse anche per l’antisemitismo diffuso ovunque, ci sentiamo ancora oggi in debito verso questo popolo, per le sofferenze subite nella Shoah.

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare