Yasser Arafat

(Seguito)

La questione ebraica (10) - La crescita del movimento nazionale palestinese

di Mauro Lanzi

Tutta la storia narrata fino ad ora, dalla nascita di Israele fino agli accordi di Camp David ed alla pace con l’Egitto, ha visto sostanzialmente lo scontro tra Israele e gli stati arabi della regione; i palestinesi, anche se principale parte in causa, non avevano mai avuto gran che voce in capitolo, partecipavano in qualche occasione agli scontri, ma inquadrati in una forza armata regolare, agli ordini dei comandanti militari di questo o quel paese. In pratica, i membri della comunità internazionale ignorarono o abbandonarono al loro destino le aspirazioni nazionali dei palestinesi, quando non le strumentalizzarono cinicamente per i propri interessi.

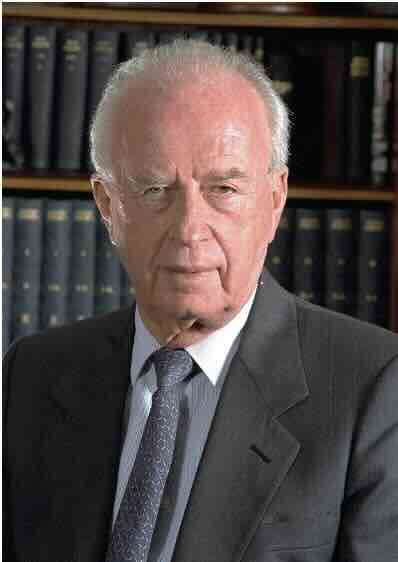

Questo stato di cose era destinato a cambiare; il movimento nazionale palestinese, depositario dell’identità nazionale, che sembrava destinato a scomparire, trovò il modo di identificarsi in un’organizzazione ufficiale, la cui nascita fu sancita da un accordo siglato da 13 stati arabi, nel 1964, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina o, OLP. Stranamente la sua nascita non fu dovuta ad un palestinese, ma ad un egiziano, Nasser, che si fece promotore della riunione interaraba, dove si approvò la creazione di un’organizzazione, apparentemente destinata a rappresentare gli interessi palestinesi, in pratica incaricata di moderarli, imbrigliarli, o asservirli alle intenzioni del mandante, Nasser, che impose anche un capo di sua scelta. Nasser sperava di fare dell’organizzazione un docile strumento nelle sue mani, speranza presto tramontata dopo il vergognoso esito della guerra dei sei giorni, quando cominciò ad emergere nel movimento palestinese un capo di ben altra statura, Yasser Arafat. Arafat era nato a Gerusalemme (a suo dire) o al Cairo nel 1929 ed era figlio di un facoltoso commerciante palestinese; terminati gli studi all’università del Cairo, dove conseguì la laurea in ingegneria nel 1950, Arafat si dedicò in misura crescente alla lotta armata contro Israele, sino a fondare con venti seguaci nel 1959 l’organizzazione detta Al Fatah, che divenne ben presto il braccio armato della comunità palestinese. Nel 1968 Fatah divenne l’obiettivo principale delle rappresaglie israeliane, in particolare dell’attacco al villaggio di Karameh, nel quale perirono 150 guerriglieri e 29 soldati israeliani; malgrado le ingenti perdite, lo scontro venne gabellato per una vittoria di Fatah; di conseguenza, l’adesione nello stesso anno di Fatah all’OLP proiettò Arafat al vertice dell’organizzazione, di cui divenne il leader indiscusso.

Personaggio complesso e controverso, uomo d'azione ma anche prudente diplomatico, Yasser Arafat è stato spesso accusato – e in special modo dopo il fallimento del summit di Camp David del 2000, di non volere la pace, di sostenere gli atti di terrorismo contro i civili israeliani o di non fare nulla per contrastarli, e quindi di non essere più in grado di porsi come interlocutore serio nel processo di pacificazione. Allo stesso tempo, da parte del mondo arabo, è stato sempre riconosciuto e considerato come figura unica e carismatica, personaggio indispensabile all'interno dell'intricato universo di movimenti politici palestinesi, il solo capace di negoziare e condurre, forse, ad una conclusione il processo di pace. Purtroppo, invece, tutto il tragitto politico di Arafat sarà, tranne brevi interruzioni, una sequenza di violenze ed anche di massacri, a spese del suo stesso popolo, che siamo obbligati a ripercorrere, nostro malgrado, per ricostruire i pregressi della situazione attuale.

Si comincia già l’anno successivo, 1969, in Giordania dove elementi della resistenza palestinese avevano creato, col consenso dell’OLP, uno stato nello stato, che minacciava apertamente il regno Hashemita; l’anno dopo, il dirottamento e la distruzione di tre aerei di linea convinsero re Hussein a dichiarare la legge marziale (19 settembre 1970) e ad intraprendere azioni militari contro i fedayin e l’ALP (Armata per la Liberazione della Palestina), forza armata regolare dell’OLP, che li appoggia (di cui Arafat era capo supremo).

Nella guerra civile che ne segue, l'ALP ha il sostegno di Damasco che invia in territorio giordano una forza di circa 200 carri armati, ma, malgrado questi aiuti, il 24 settembre l'esercito giordano riesce a prevalere, l'ALP è costretta a chiedere una serie di cessate il fuoco. Durante le azioni militari l'esercito giordano attacca anche i campi profughi dove i civili palestinesi si sono rifugiati dopo la guerra dei sei giorni: le vittime sono migliaia. Questo massacro viene ricordato dai palestinesi come "il Settembre nero".

In seguito alla sconfitta, l'OLP si sposta dalla Giordania al Libano. Grazie alla debolezza del governo centrale libanese, l'OLP poté operare come uno Stato virtualmente indipendente (chiamato infatti da Israele Terra di al-Fatah). L'OLP comincia a usare il territorio libanese per lanciare attacchi di artiglieria contro Israele e come base per le infiltrazioni di guerriglieri. A queste azioni corrispondono attacchi di ritorsione israeliana in Libano.

Evidentemente questo crescendo di violenze non poteva non degenerare; la situazione precipita in una vera e propria guerra civile tra la componente cristiano maronita e quella musulmana appoggiata dall'OLP. I cristiani maroniti accusano Arafat e l'OLP di essere responsabili della morte di decine di migliaia di membri del loro popolo. Israele non resta a guardare, si allea con i cristiano-maroniti, mettendo in atto due azioni di invasione del Libano: la prima (nel 1978), chiamata operazione Litani porterà una stretta striscia di terra (detta fascia di sicurezza) a essere conquistata e annessa con l'aiuto delle IDF e del cosiddetto Esercito del Sud-Libano (longa manus di Israele); la seconda (nel 1982), detta Pace in Galilea, vedrà Israele occupare la maggior parte del Sud del Libano per ritirarsi poi, tre anni dopo, nella fascia di sicurezza.

È durante questa seconda invasione che alcune migliaia di civili palestinesi vengono massacrati nei campi profughi di Sabra e Shatila dai falangisti cristiano-maroniti. Tali azioni determinarono una reazione internazionale ed un aperto biasimo per il ruolo svolto da Israele; l'allora ministro della difesa israeliano Ariel Sharon venne ritenuto l'indiretto responsabile dei massacri e fu costretto a dimettersi. Fu anche deciso l'invio di una forza armata internazionale di interposizione (MNF), costituita da contingenti americani, francesi ed italiani; malgrado l’intento di pacificazione della missione, nel crescendo inarrestabile di violenze da entrambe le parti, la MNF venne interpretata dalla fazione islamica non come una forza neutrale, ma come un belligerante in appoggio ai maroniti, soprattutto per quanto riguardava la componente americana; di conseguenza, il 23 ottobre 1983 un attacco suicida condotto con due camion bomba provocò un massacro di 241 marines americani e 58 paracadutisti francesi.

Non è questa la sede per elencare la sequela infinita di efferatezze e massacri che si vissero in quegli anni in questa disgraziata regione; il risultato finale fu che il Libano, considerato un tempo la Svizzera del Medio Oriente, in cui le componenti cristiana ed islamica erano sempre riuscite a convivere pacificamente, precipitò in un abisso di violenza, miseria e degrado, di cui vediamo oggi i risultati; ennesima piaga per quel povero paese fu lo stabilirsi, proprio in quel periodo, di una componente sciita appoggiata dall’Iran, gli Hezbollah.

Gli eventi sopra descritti costrinsero Arafat ad abbandonare il Libano e a trasferirsi prima in Tunisia; qui, grazie anche agli aiuti ricevuti da Saddam Hussein, Arafat riesce a riorganizzare l’OLP e nel 1988 arriva a proclamare lo stato della Palestina, sia pure con un governo in esilio; l’anno successivo Arafat è eletto, dal Consiglio Generale dell’OLP, Presidente dello stato palestinese; in concomitanza con questi eventi, Arafat dichiara di accettare la risoluzione 242 delle Nazioni Unite (due stati), di rinunciare al terrorismo e di riconoscere, in futuro, lo Stato d’Israele. Sono proposizioni importanti, che aprirono la strada ad una fase nuova; per la prima vota c’era un interlocutore autorevole, rappresentativo della controparte, con cui trattare, per la prima volta le condizioni poste sul tavolo apparivano ragionevoli.

Gli accordi di Oslo

Lo scoppio della Guerra del Golfo (1991), in cui Arafat finì per essere l’unico capo arabo schierato dalla parte di Saddam ostacolò l’apertura di un dialogo, insieme allo scoppio della prima “Intifada” o Intifada delle pietre; L’Intifada fu un moto spontaneo di rivolta, che colse di sorpresa anche l’OLP; fu originata da un fatto fortuito, un camion militare israeliano travolse due taxi che trasportavano lavoratori palestinesi, causando quattro morti. Il malessere che serpeggiava tra la popolazione palestinese esplose in manifestazioni in cui i giovani bersagliavano con sassi i soldati israeliani, mentre le famiglie organizzavano scioperi e boicottaggi; fu soprattutto l’immagine di ragazzi che prendevano a sassate i carri armati israeliani che portò l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sulla Palestina.

Conclusa la guerra del Golfo, il dialogo potè riaprirsi, anche se l’Intifada proseguiva; dal dicembre 1992 all’agosto 1993 si svolsero ad Oslo, in Norvegia, ripetuti incontri tra una delegazione israeliana ed una palestinese; al termine di questa serie d’incontri le due delegazioni formularono un accordo di pace noto come “Accordo di Oslo”. La storia d’Israele e della Palestina è costellata di tentativi di accordi di pace falliti; Oslo però fu un evento diverso, fu il primo ed unico incontro diretto tra le due parti, senza intermediari; la contesa tra le due parti si riduceva a termini elementari, cioè il conflitto tra due popoli che rivendicavano, tutta o in parte la stessa terra; in questo modo il cerchio poteva chiudersi su intese dirette e concrete. Vale la pena anche ricordare che questo accordo fu raggiunto in concomitanza alla fine della guerra fredda, proclamata in quel periodo da George Bush e Michail Gorbaciov; per oltre cinquant’anni la Palestina era stata teatro del confronto per interposta persona tra le due superpotenze ed il contrasto tra gli interessi palesi o appena velati dei due attori aveva intorbidato non poco le acque. Da ultimo, la dissoluzione dell’Unione Sovietica privava Arafat del suo principale sponsor, per aiuti economici e militari, e lo costringeva ad accettare soluzioni di compromesso.

La pace non fu mai tanto vicina; anche in Israele le prospettive di pace guadagnarono consensi e portarono il candidato del partito laburista Yitzak Rabin a vincere le elezioni. Rabin non poteva essere in alcun modo tacciato di mollezza od eccessiva condiscendenza; nella guerra del ’47 aveva usato il pugno di ferro nell’espulsione di decine di migliaia di palestinesi, ora però prometteva di rovesciare la politica di insediamenti del Likud e negoziare un accordo sull’autonomia palestinese.

La trattativa procedette per piccoli passi; inizialmente ci fu uno scambio di lettere, in cui l’OLP riconosceva il diritto d’Israele a vivere in pace e sicurezza ed Israele riconosceva l’OLP quale rappresentate del popolo palestinese; con una successiva Dichiarazione di Principi, si stabilivano poteri ed incombenze di un’autorità palestinese il cui primo presidente eletto fu Yasser Arafat. L’entusiasmo di tutto il mondo per i progressi nella trattativa fu tale che nel 1994 Arafat e Rabin furono insigniti del premio Nobel per la Pace.

L’anno successivo, nel settembre 1995 Arafat e Rabin, nel corso di una solenne cerimonia tenuta sul parco prospicente la Casa Bianca, firmarono l’accordo che andò sotto il nome di Oslo 2. Riassumendo sommariamente, in pochi brevi tratti il senso di questo accordo, ai palestinesi andavano la Cisgiordania e la striscia di Gaza, secondo un piano di sgombero progressivo da parte delle forze armate israeliane; restavano da definire con ulteriori trattative, da concludersi entro il 1997, le questioni in sospeso: Gerusalemme, diritto al ritorno dei profughi, insediamenti ebraici, questioni, come vedete, non da poco.

Gli osservatori internazionali giudicarono gli accordi più favorevoli agli israeliani, che ai palestinesi; nonostante ciò, un mese dopo la firma degli accordi, Rabin ( a sinistra) fu assassinato da estremista di destra israeliano.

La morte di Rabin fu un duro colpo per il processo di pace, anche perché le successive elezioni furono vinte dal Likud, che portò per la prima volta al potere Benjamin Nethaniahu; il Likud era pregiudizialmente contrario agli accordi di Oslo, ma c’era anche tutta una vasta fascia dell’opinione pubblica israeliana che iniziava a dubitare del processo di pace delineato con quegli accordi. Peraltro, anche sull’altro versante si andavano manifestando delle contrarietà, in particolare da parte di un’organizzazione nata nel 1987, in coincidenza della prima intifada, Hamas, acronimo che sta per “Movimento Islamico di Resistenza”; da sottolineare la seconda parola, islamico, perché i fondatori rimproveravano all’OLP le caratteristiche laiche del movimento, oltre ad una moderazione eccessiva, Hamas ha sempre rifiutato la soluzione dei due stati, rigettando quindi gli accordi di Oslo. Lo Statuto di Hamas del 1988 proponeva il ritorno della Palestina alla sua condizione precoloniale secondo l’interpretazione dello stesso Hamas, che vi ignora la costante presenza ebraica nei secoli nonostante le varie persecuzioni e l'istituzione di un grande Stato palestinese che avrebbe dovuto inglobare anche tutto il territorio dello Stato di Israele, implicando in questo modo la completa distruzione dello stesso. Di conseguenza gli atti di violenza, che Arafat non poteva o non voleva reprimere, aumentarono in numero ed intensità, con l’ovvio obiettivo di affondare gli accordi di Oslo; non da meno furono gli israeliani che proseguirono con gli insediamenti in Cisgiordania, malgrado la contrarietà degli americani e le ripetute condanne da parte dell’ONU.

Nel luglio 2000 il processo di pace avviato ad Oslo sembrava giunto ad un vicolo cieco; il presidente americano, all’epoca Clinton, decise allora di convocare i vertici delle due parti Ehud Barak e Yasser Arafat a Camp David per un estremo tentativo di rivitalizzare il processo di pace. Barak si presentò con un approccio differente dal passato, avanzò ad Arafat un’offerta di portata totale, dalla sistemazione definitiva del territorio allo status di Gerusalemme; da parte palestinese si obiettò che l’esercito israeliano non aveva eseguito il programma di sgombero concordato; inoltre, il rifiuto di Barak di mettere la sua proposta per iscritto non poteva non destare la diffidenza di Arafat, che rifiutò l’offerta senza neppure presentare una controproposta; la verità era che entrambe le parti dovevano guardarsi le spalle dai loro oppositori interni. Due mesi dopo scoppiava la Seconda Intifada.

(Continua)

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare